Вакуумное теплоизоляционное стекло

Вот уже лет десять работаю с энергоэффективными стеклопакетами, и до сих пор сталкиваюсь с тем, что многие путают вакуумные системы с обычными мультикамерными конструкциями. Особенно заметно это было в 2018 году, когда мы тестировали первые образцы от китайских производителей - тогда даже коллеги из Германии удивлялись, увидев, что вакуумное стекло толщиной всего 8 мм показывает сопротивление теплопередаче на уровне трёхкамерного пакета.

Технологические нюансы производства

Основная сложность при создании вакуумных стеклопакетов - не откачка воздуха, как многие думают, а обеспечение герметичности спаев. Помню, в 2020 году на заводе в Фошане пришлось полностью менять технологию нанесения низкотемпературного припоя после того, как партия стекла для московского бизнес-центра показала дефекты после трёх thermal shock тестов.

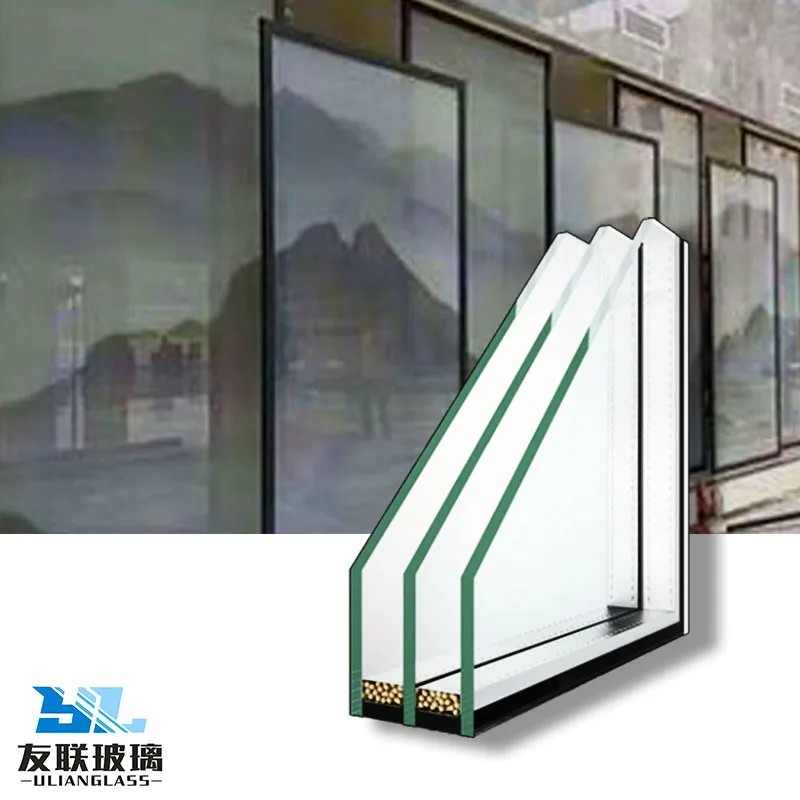

Микроспейсеры - вот что действительно определяет долговечность. Раньше использовали керамические опоры диаметром 0.3 мм, но после серии испытаний в климатических камерах перешли на композитные материалы. Кстати, именно тогда вакуумное теплоизоляционное стекло от ООО Гуандун Юлиан Энергосберегающие Строительные Материалы прошло сертификацию по ГОСТ .

Толщина стекла - отдельная история. Для российского рынка часто требуют минимум 6 мм, хотя технически достаточно 4 мм. Но здесь вступает в дело психологический фактор: заказчики не верят, что тонкое стекло может быть прочным.

Практические кейсы применения

В реконструкции исторического здания на Пречистенке использовали как раз продукцию с https://www.ulianglass.ru - пришлось разрабатывать индивидуальные дистанционные рамки из нержавеющей стали, потому что стандартные алюминиевые создавали мостики холода.

Для объектов в Якутске применяли стеклопакеты с двойным вакуумным слоем - между двумя камерами оставляли воздушный зазор 12 мм. Решение спорное, но замеры показали снижение теплопотерь на 43% compared to conventional double-glazed windows.

Самым необычным был проект для бассейна в Сочи - там вакуумное стекло пришлось комбинировать с солнцезащитным покрытием. Интересно, что первоначальные расчёты не учитывали постоянную влажность, и первые образцы показали конденсат на стыках. Исправили только после добавления дополнительного абсорбента по периметру.

Типичные ошибки монтажа

Самая распространённая проблема - неправильная подготовка оконного проёма. Видел случаи, когда монтажники устанавливали вакуумные стеклопакеты в старые деревянные коробки без терморазрыва. Результат - промерзание по контуру уже после первой зимы.

Недавно консультировал объект в Химках, где заказчик жаловался на шумность. Оказалось, при установке использовали обычную монтажную пену вместо специальной системы уплотнения для вакуумных конструкций. После замены звукоизоляция улучшилась на 8 дБ.

Важный момент - крепление фурнитуры. Для тяжёлых створок с вакуумным стеклом нужно усиливать петли, но многие этого не делают. В прошлом месяце как раз разбирали случай с провисанием створки в коттедже под Москвой - установщики не учли дополнительную нагрузку от стекла толщиной 14 мм.

Особенности российского рынка

В России до сих пор преобладают двухкамерные стеклопакеты, хотя в Европе уже лет пять как перешли на вакуумные решения для элитного жилья. Любопытно, что в сегменте коммерческой недвижимости ситуация обратная - бизнес-центры класса А+ сразу закладывают передовые технологии.

Сертификация - отдельная головная боль. Российские нормативы требуют испытаний при -60°C, хотя в реальных условиях такие температуры встречаются редко. Приходится проводить дополнительные тесты, что увеличивает сроки поставки на 2-3 недели.

Заметил интересный тренд: после введения новых требований к энергоэффективности зданий, строители стали чаще комбинировать вакуумное стекло с профилями от разных производителей. Например, в последнем проекте использовали немецкие системы с адаптированными под них стеклопакетами от ООО Гуандун Юлиан.

Перспективы развития технологии

Сейчас экспериментируем с интегрированными солнечными элементами в вакуумных стеклопакетах - пока получается добиться КПД всего 3%, но для остекления лоджий уже интересно. Главная проблема - сохранение вакуума при введении дополнительных слоёв.

В лаборатории тестируем образцы с переменной прозрачностью - между стеклами размещаем жидкокристаллический слой. Пока стабильность оставляет желать лучшего: после 500 циклов переключения появляются микротрещины по краям.

Самое перспективное направление - комбинация вакуумной изоляции с самоочищающимися покрытиями. В прошлом квартале получили первые положительные результаты испытаний в условиях московской зимы - лёд действительно отстаёт легче, но стоимость пока неподъёмная для массового рынка.

Экономические аспекты

Себестоимость вакуумного стекла всё ещё на 40-60% выше обычного, но если считать полный цикл эксплуатации здания - разница окупается за 5-7 лет. Правда, convincing заказчиков в этом крайне сложно, особенно в регионах.

Любопытный момент: при расчётах часто забывают учитывать сокращение нагрузки на систему отопления. В том же проекте в Якутске экономия на мощности котлов составила около 15%, что частично компенсировало затраты на остекление.

Сейчас наблюдаем интересную динамику: спрос на вакуумные стеклопакеты растёт не в столичном регионе, а в нефтегазовых городах Сибири - там люди готовы вкладываться в качественные решения, зная о суровых зимах.

Производственные вызовы

Основная проблема при масштабировании производства - обеспечение стабильного вакуума в больших партиях. На заводе в Китае пришлось внедрять дополнительный контроль на каждом этапе, особенно после инцидента с партией для Нового Уренгоя.

Логистика - отдельная головная боль. При транспортировке вакуумных стеклопакетов нельзя допускать вибраций выше определённого порога. Разработали специальные крепления с демпферами, но это добавило 12% к стоимости доставки.

Сейчас работаем над локализацией некоторых производственных процессов в России - пробуем наладить выпуск герметизирующих составов. Пока результаты нестабильные: отечественные материалы выдерживают меньше циклов заморозки, чем китайские аналоги.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

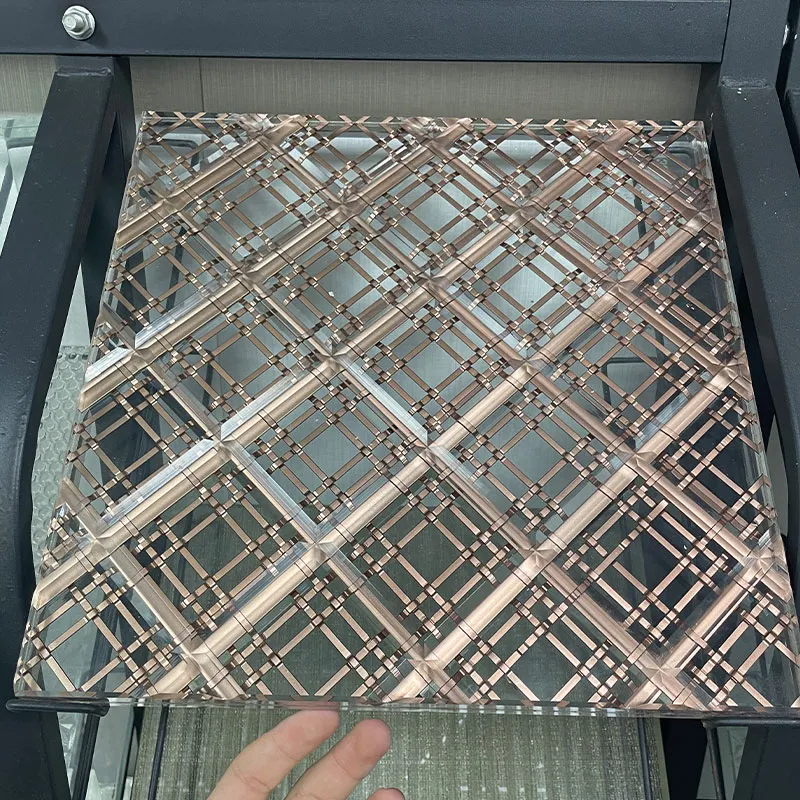

D-7 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-7 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора -

Художественное стекло-1

Художественное стекло-1 -

Гнутое стеклопакет

Гнутое стеклопакет -

Художественное стекло 10

Художественное стекло 10 -

Стекло для ванной комнаты

Стекло для ванной комнаты -

Индивидуальный стеклопакет

Индивидуальный стеклопакет -

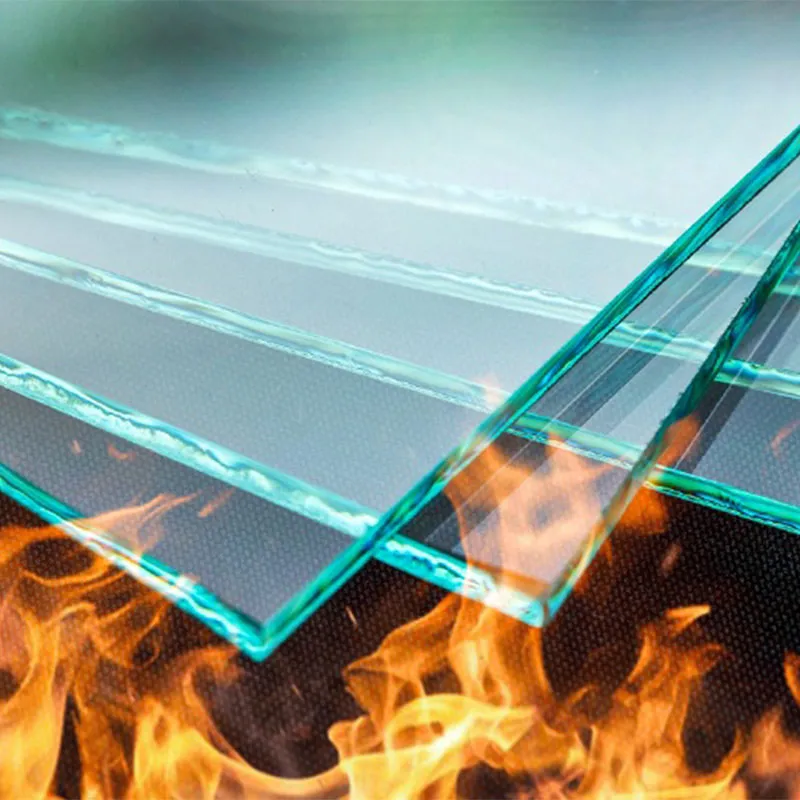

Огнестойкое стекло ссылка 1

Огнестойкое стекло ссылка 1 -

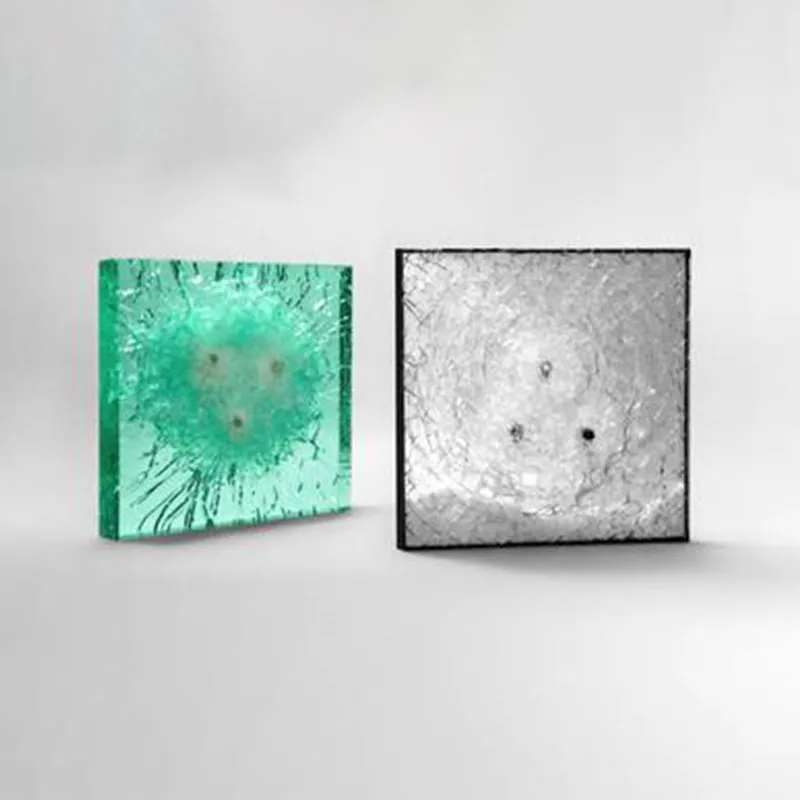

Пуленепробиваемое стекло 2

Пуленепробиваемое стекло 2 -

Индивидуальное Оранжевое Стекло по Заказу Клиента

Индивидуальное Оранжевое Стекло по Заказу Клиента -

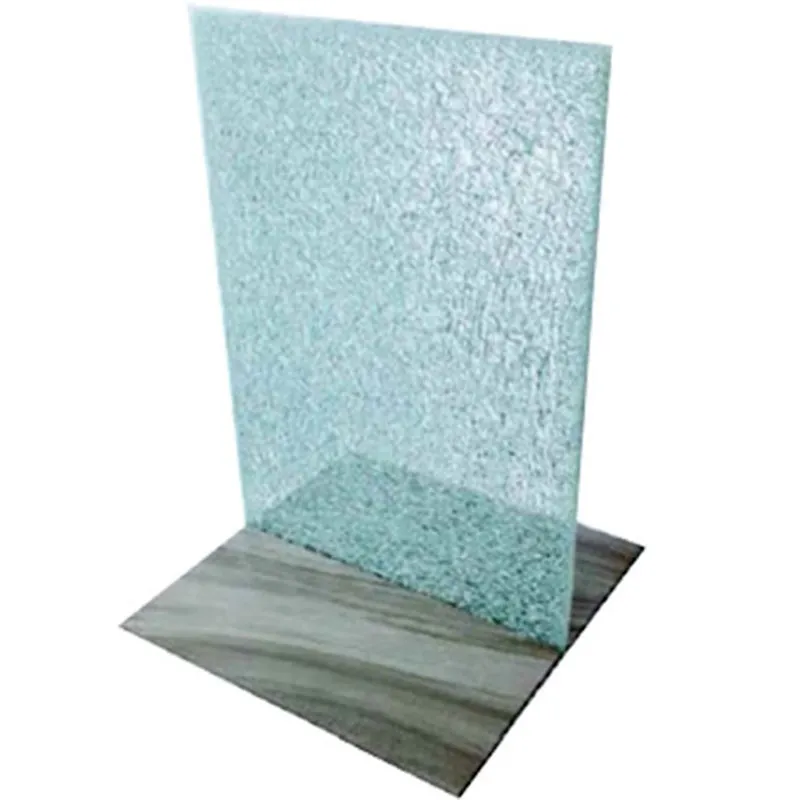

Многослойное стекло

Многослойное стекло -

Художественное стекло 2

Художественное стекло 2 -

Декоративный стеклопакет

Декоративный стеклопакет

Связанный поиск

Связанный поиск- Цветное искусственное стекло

- Китай безопасное закаленное многослойное двойное стекло основный покупатель

- Купить стекло для оконной рамы спб

- Цветное стекло на заказ

- Стекло красное рифленое узорчатое на дверь

- Специальное бытовое стекло

- Закаленное стекло 1200

- Китай огнестойкое стекло кристалл силика производитель

- Стеклянная стена фасада дома

- Стекло оконное 4мм