Ленинградский завод художественного стекла

Когда слышишь про Ленинградский завод художественного стекла, многие сразу представляют вазы в стиле советского ампира — громоздкие, с золотыми виньетками. Но это лишь верхушка айсберга. На деле там рождались вещи, которые до сих пор удивляют специалистов: например, те самые опаловые подвески для люстр Мариинки, где пришлось комбинировать гутную технику с прессованием. Стекло получалось на грани возможного — не каждый мастер брался за такие заказы.

Технологические парадоксы

В 80-е на заводе экспериментировали с глушением цинком — пытались добиться эффекта молочного камня. Но стабильности не было: партия к партии отличалась тональностью. Помню, для гостиницы ?Прибалтийская? делали светильники — половину забраковали из-за пятен. Сейчас такие огрехи выдают за ?авторскую уникальность?, но тогда это был брак.

Стеклодувы старой школы говорили: ?Ленинградское стекло должно дышать?. Имели в виду не поэзию, а конкретную технологию — медленный отжиг в муфелях с точным контролем температуры. Современные LOW-E-стекла, которые делает, скажем, ООО Гуандун Юлиан Энергосберегающие Строительные Материалы, — это другая философия. Там важнее функциональность, а не игра света.

Кстати, про энергосберегающее стекло. Когда изучал их каталог, заметил любопытную деталь: LOW-E-покрытие наносят магнетронным способом — метод, который в СССР тестировали для космических иллюминаторов. Но на Ленинградском заводе художественного стекла от него отказались — дорого для массовых изделий.

Несостоявшийся симбиоз

В 2003-м пытались возродить производство, закупив немецкие печи для закалки. Идея была проста: делать стеклянные панно с художественной росписью, а потом закаливать для прочности. Но столкнулись с проблемой — при термообработке краска меняла оттенок. Синие тона уходили в фиолетовый, как на тех неудачных перегородках для метро ?Парнас?.

Современные компании вроде ООО Гуандун Юлиан решают это иначе: они используют керамические красители, которые спекаются со стеклом при 600°C. Но их палитра скуднее — нельзя повторить тот самый ленинградский ультрамарин с добавлением кобальта.

Кстати, их многослойное стекло с PVB-пленкой — технически это развитие идей, которые рождались в цехах завода для бронированных витрин музеев. Только сейчас вместо декоративных вкладок используют функциональные пленки.

Архивные находки и современность

В прошлом году разбирал старые чертежи — нашел эскиз люстры с подвесками из художественного стекла, где предполагалось сочетание граненых и гутных элементов. Инженерная мысль опередила время: сейчас подобное делают лазерной резкой, но в 1978-м это была ручная работа с риском трещин по шлифу.

Сегодня компания из Гуандуна предлагает огнестойкое стекло с гелевым наполнением — технология, которую ленинградские технологи рассматривали для кораблей ВМФ. Но тогда не было стабильных полимеров для геля.

Любопытно, что их пуленепробиваемое стекло по структуре напоминает многослойные панели, которые делали для правительственных дач под Ленинградом. Только сейчас слоев не 3, а до 8, и склеивают их в автоклавах, а не вакуумными прессами.

Профессиональные сожаления

Самая большая потеря — уход специалистов по цветным опалам. В 90-е не смогли восстановить рецептуру рубинового стекла с золотом — тот самый ?золотой рубин?, который шел на парфюмерные флаконы. Сейчас подобные эффекты добиваются напылением, но это уже не объемный цвет.

Когда вижу, как ООО Гуандун Юлиан делает закаленное стекло с узорчатой пескоструйной обработкой, вспоминаю наши попытки сочетать травление с гравировкой. Проблема была в напряжении — стекло лопалось по границам рисунка. Сейчас эту проблему решают компьютерным моделированием напряжений.

Их технические решения для глубокой обработки — это то, о чем мечтали технологи завода. Но тогда ЧПУ были только в оборонке, а не для художественных изделий.

Что осталось в наследство

Главное — не конкретные изделия, а принцип: стекло должно нести и функцию, и эстетику. Когда производитель делает изолирующее стекло с декоративной раскладкой — это ведь прямая наследственность от наших витражей для общественных зданий.

Современное энергосберегающее стекло LOW-E — логичное развитие идей светопропускания, над которыми бились в лабораториях завода. Помню, как экспериментировали с напылением олова для отражения ИК-лучей — получалось мутно, но принцип был верным.

Сегодняшние технологии позволяют делать то, о чем на Ленинградском заводе художественного стекла только мечтали. Но без их наработок не было бы и современного прорыва. Жаль, что музей завода не сохранил те самые экспериментальные образцы — они бы многое объяснили нынешним технологам.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

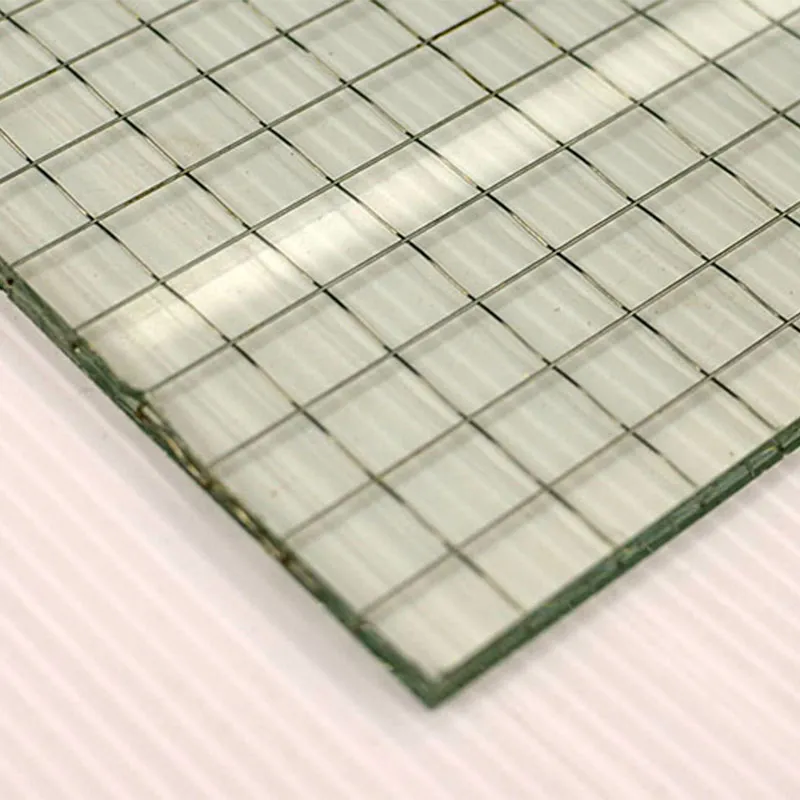

Художественное стекло 6

Художественное стекло 6 -

Стекло Low-E

Стекло Low-E -

Художественное стекло 5

Художественное стекло 5 -

Индивидуальное Оранжевое Стекло по Заказу Клиента

Индивидуальное Оранжевое Стекло по Заказу Клиента -

Огнестойкое стекло ссылка 2

Огнестойкое стекло ссылка 2 -

Индивидуальное Морское Синее Стекло

Индивидуальное Морское Синее Стекло -

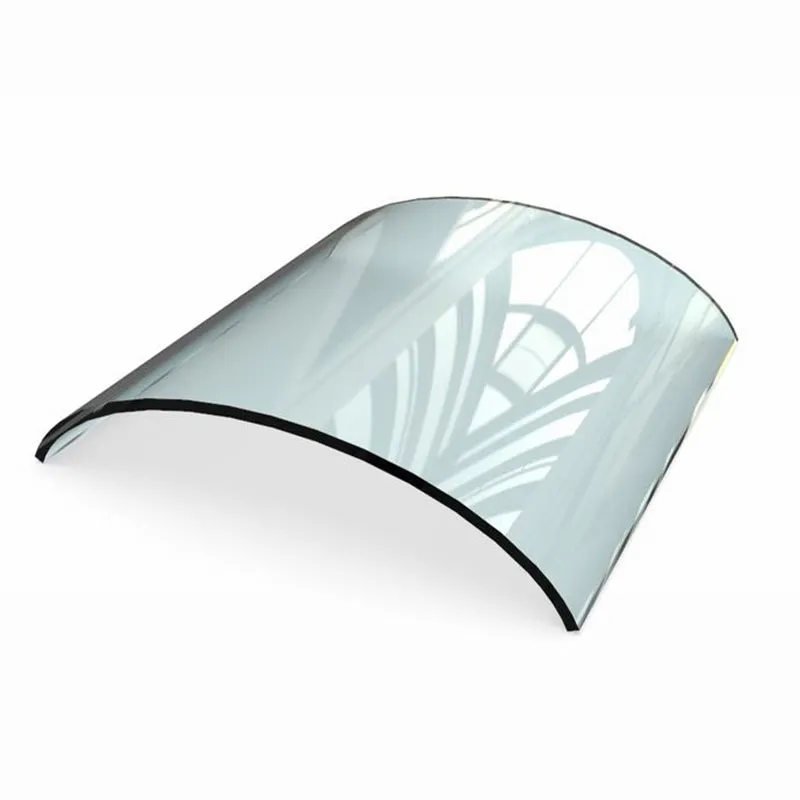

Армированное стекло

Армированное стекло -

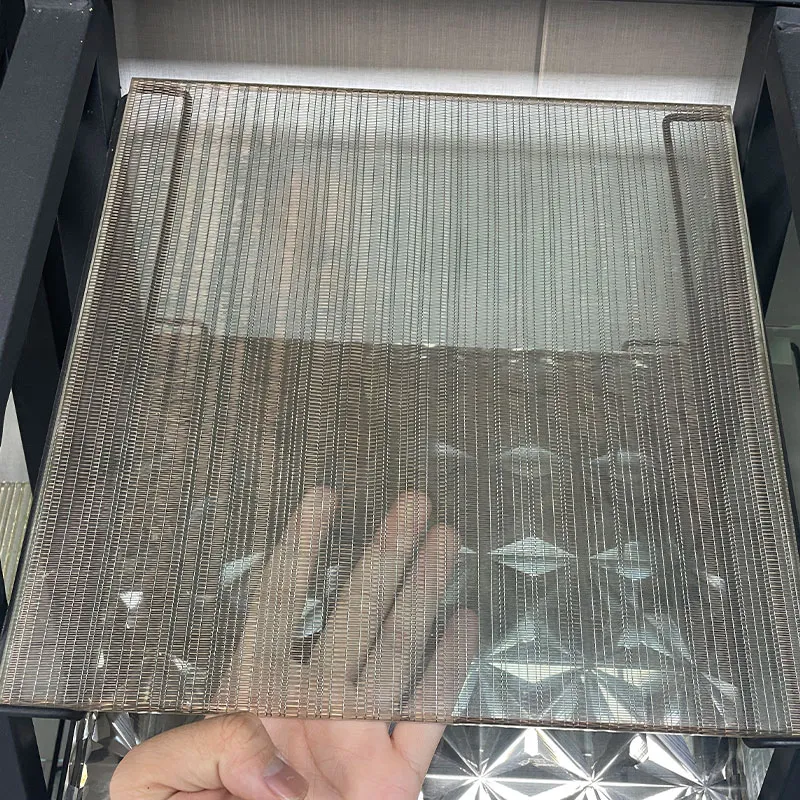

Стекло с жалюзи

Стекло с жалюзи -

Огнестойкое стекло ссылка 3

Огнестойкое стекло ссылка 3 -

Художественное стекло 9

Художественное стекло 9 -

D-3 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-3 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора -

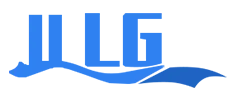

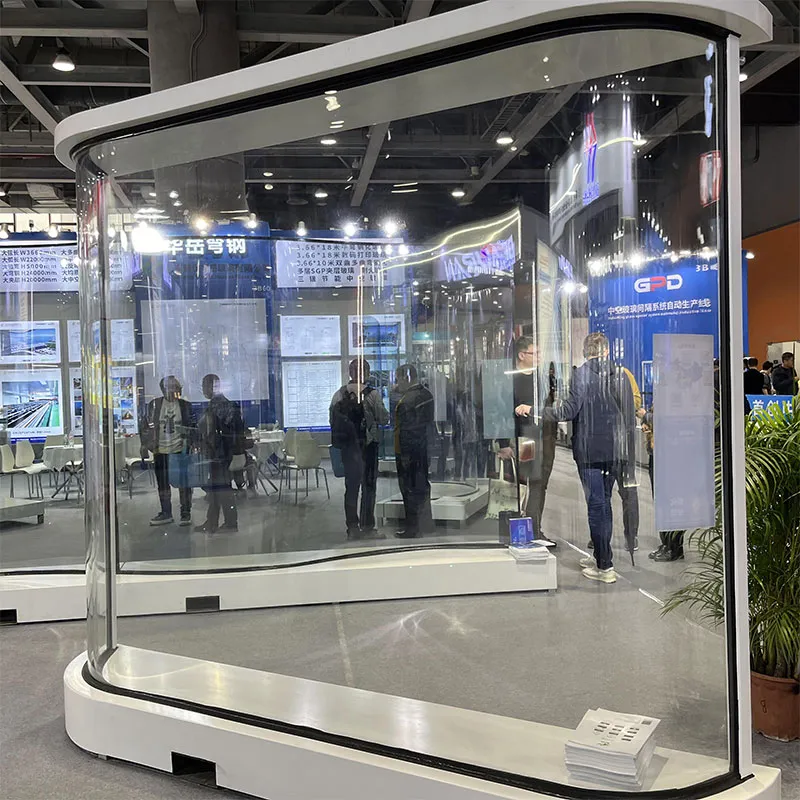

Гнутое стеклопакет

Гнутое стеклопакет