Ленинградский завод художественного стекла ссср

Когда вспоминают Ленинградский завод художественного стекла ссср, часто ошибочно сводят всё к сувенирным гранёным стаканам. На деле же это была настоящая лаборатория, где рождались уникальные составы стекла — например, те самые свинцовые хрустали с показателем преломления выше 2.0, которые сейчас почти не повторяют из-за дороговизны сырья. Помню, как в 90-х пытались воспроизвести их рецептуру для итальянского заказчика — и всё равно получилось мутновато, видимо, с водой из Невы была какая-то особая реакция.

Технологические секреты, утраченные в постсоветский период

Основная проблема воссоздания советского стекла — не столько в утере документации, сколько в изменении сырьевой базы. Тот самый доломит из Карелии, который давал стабильность при варке, сейчас добывают по другим стандартам. Как-то раз на экспериментальном производстве попробовали заменить его финским аналогом — и сразу пошли микротрещины после отжига. Пришлось добавлять 0,3% оксида бария, что вообще-то противоречит оригинальной технологии.

Интересно, что некоторые наработки завода неожиданно востребованы в современной архитектуре. Например, их метод матирования абразивной пастой с последующей полировкой кислотами сейчас используется при создании стеклянных ограждений. Кстати, компания ООО Гуандун Юлиан Энергосберегающие Строительные Материалы как-то адаптировала этот способ для обработки краёв многослойного стекла — правда, пришлось уменьшить концентрацию плавиковой кислоты из-за экологических норм.

Особенно жаль утраченные рецепты окрашенного стекла. Помню, как в мастерских завода добивались изумрудного оттенка не хромом, а сложным сочетанием меди и кобальта — такой цвет не выгорал даже через десятилетия. Сейчас подобные эксперименты слишком затратны для серийного производства, разве что для реставрационных работ.

Современное производство: что переняли, а что безвозвратно утеряно

Когда изучаешь каталоги ООО Гуандун Юлиан, видишь интересное пересечение с тематикой Ленинградский завод художественного стекла ссср в части обработки поверхностей. Их технология матирования ультразвуком — это ведь фактически развитие советского метода пескоструйной обработки, только с контролем глубины рельефа до микронов. Хотя, честно говоря, для художественных изделий старый способ давал более 'живую' фактуру.

А вот с огнестойкими стеклами ситуация обратная — современные составы на основе силиката калия явно превосходят советские разработки. Помню, на заводе пытались создать противопожарное стекло с добавлением асбестовых волокон — технология оказалась тупиковой из-за хрупкости. Сейчас же эта компания предлагает решения, выдерживающие до 120 минут воздействия огня, что для 70-х годов было фантастикой.

Любопытный момент: их энергосберегающее стекло LOW-E по принципу действия напоминает те самые вакуумные прослойки, которые experimented на Ленинградский завод художественного стекла ссср для термосов. Только тогда не могли решить проблему деформации тонких стеклянных стенок под атмосферным давлением — вакуумные камеры были недостаточно совершенны.

Практические сложности при работе с наследием советской стекольной промышленности

Часто сталкиваюсь с мифом, что советское стекло было 'вечным'. На самом деле те же гранёные изделия имели проблему — при частом мытье грани быстро теряли чёткость. Сейчас в промышленности, как у ООО Гуандун Юлиан Энергосберегающие Строительные Материалы, для аналогичных продуктов используют ионное упрочнение поверхности, что продлевает срок службы в разы.

Ещё один нюанс — температурные режимы. В архивах сохранились данные, что на ленинградском заводе иногда deliberately замедляли охлаждение массовым изделий, чтобы снизить напряжение в структуре. Сейчас такой подход нерентабелен, но для музеев до сих пор ищут способы воссоздать именно ту плотность и светопропускание.

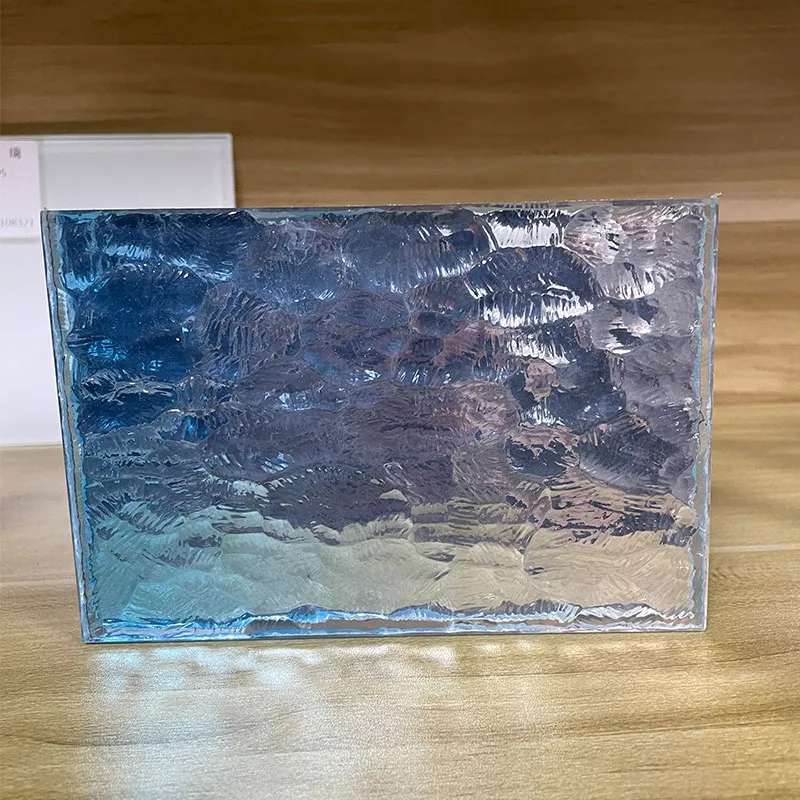

Кстати, их знаменитые цветные наплывы — та самая 'хаотичная' текстура, которую сейчас пытаются имитировать цифровой печатью на стекле. Но разница принципиальная: советские мастера добивались этого непосредственно при формовании, варьируя скорость подачи шихты. Современное же производство, как у упомянутой компании, скорее работает с готовыми стеклами, нанося рисунок posteriori.

Неожиданные технологические пересечения

Изучая современные каталоги, вроде предлагаемых ООО Гуандун Юлиан, замечаешь интересную вещь: некоторые методы обработки кромки закалённого стекла удивительно напоминают приёмы, использовавшиеся на Ленинградский завод художественного стекла ссср для хрустальных ваз. Тот же принцип многоступенчатой полировки абразивами разной зернистости, только сейчас это автоматизировано.

При этом полностью утрачены навыки ручной гравировки по сырому стеклу — когда мастер работал с barely затвердевшей массой. Сейчас подобные эффекты пытаются достичь лазерной гравировкой, но это уже другая эстетика, более стерильная. Хотя для массового производства, конечно, только так и возможно.

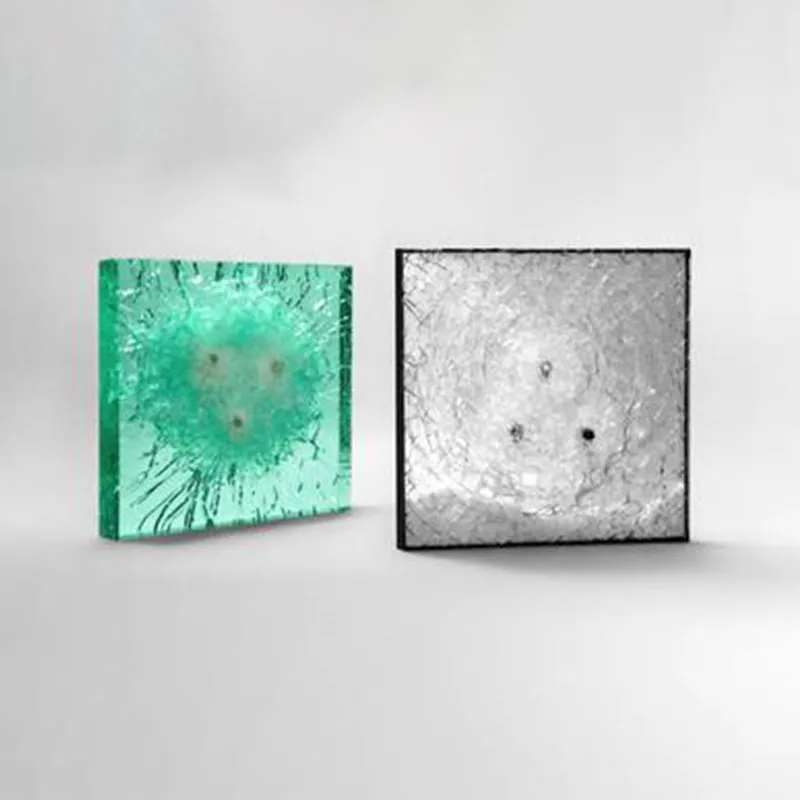

Любопытно, что их пуленепробиваемые стёкла по структуре напоминают те самые многослойные композиции, которые разрабатывались для витрин музеев в советское время. Правда, тогда склеивающие составы были на основе казеиновых клеёв, что ограничивало долговечность — сейчас используются полимерные плёнки с совершенно другими характеристиками.

Экономика против технологии: почему не всё наследие востребовано

Главный парадокс: многие технологии Ленинградский завод художественного стекла ссср не возрождаются не из-за сложности, а из-за несоответствия современным нормативам. Та же свинцовая шихта для хрусталя — по нынешним стандартам её использование в пищевой посуде запрещено. Хотя для декоративных изделий иногда делают исключения — но рынок слишком узок.

С другой стороны, их наработки по химическому упрочнению стекла оказались востребованы в совершенно неожиданной сфере — производстве сенсорных экранов. Правда, современные составы для ионного обмена значительно сложнее тех, что использовались в СССР.

Если говорить о компании ООО Гуандун Юлиан, то их специализация на энергосберегающих стёклах — это фактически развитие тех идей, которые рождались в советских НИИ при стекольных заводах. Просто тогда не было ни соответствующего оборудования, ни рыночного спроса — в условиях плановой экономики окупаемость таких разработок была под вопросом.

В итоге получается, что ленинградская школа стекла оставила не столько конкретные рецепты, сколько методологию эксперимента. Именно этот подход — пробовать неочевидные комбинации материалов — сейчас и используется в передовых стекольных производствах, пусть и на совершенно другом технологическом уровне.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Художественное стекло 2

Художественное стекло 2 -

Пуленепробиваемое стекло 2

Пуленепробиваемое стекло 2 -

Художественное стекло 8

Художественное стекло 8 -

Стеклопакет

Стеклопакет -

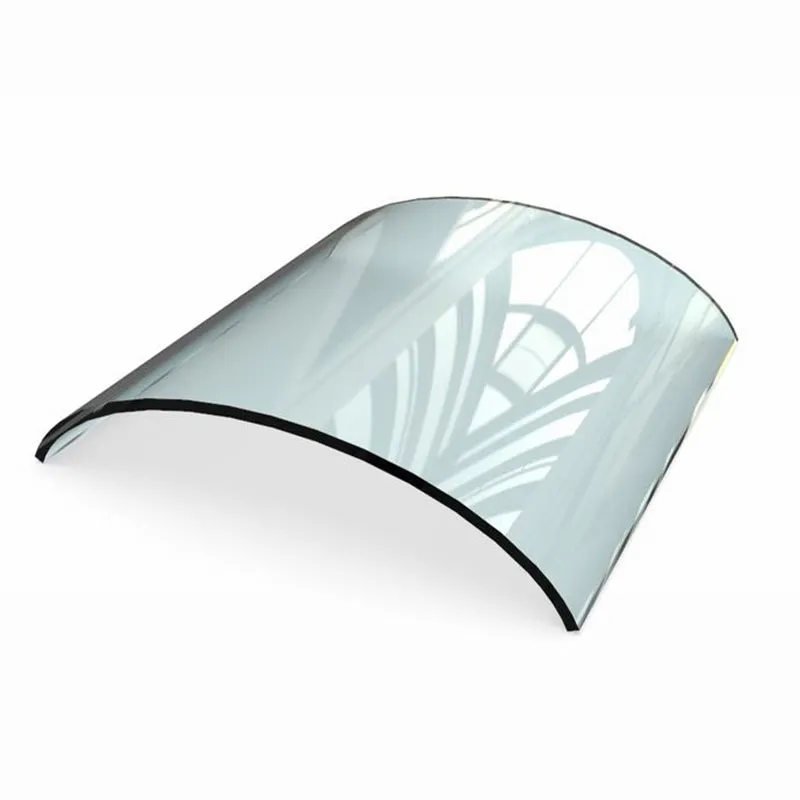

Цельное гнутое стекло

Цельное гнутое стекло -

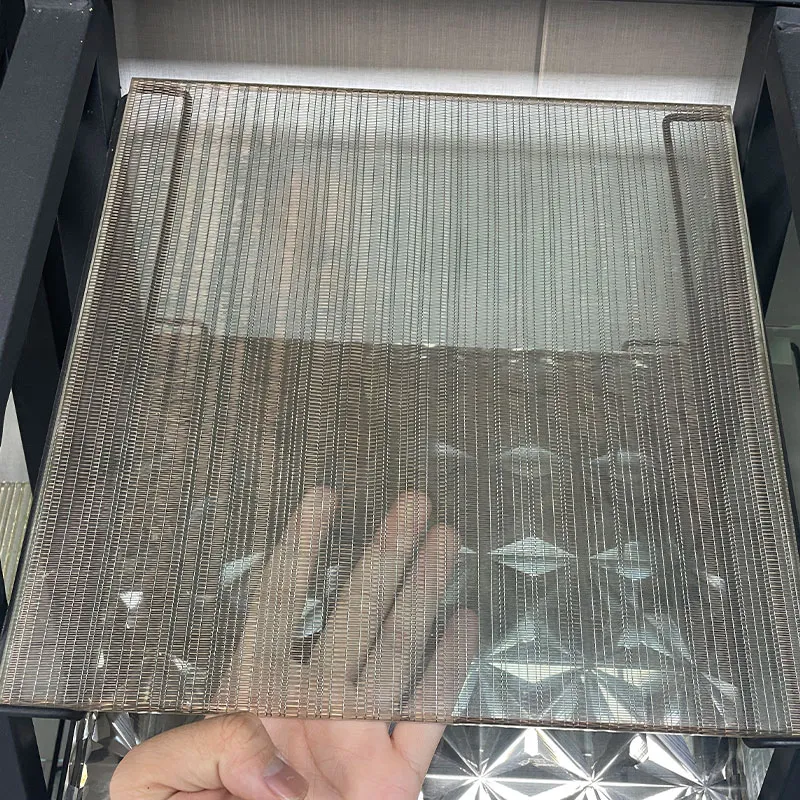

Художественное стекло 9

Художественное стекло 9 -

Индивидуальный стеклопакет

Индивидуальный стеклопакет -

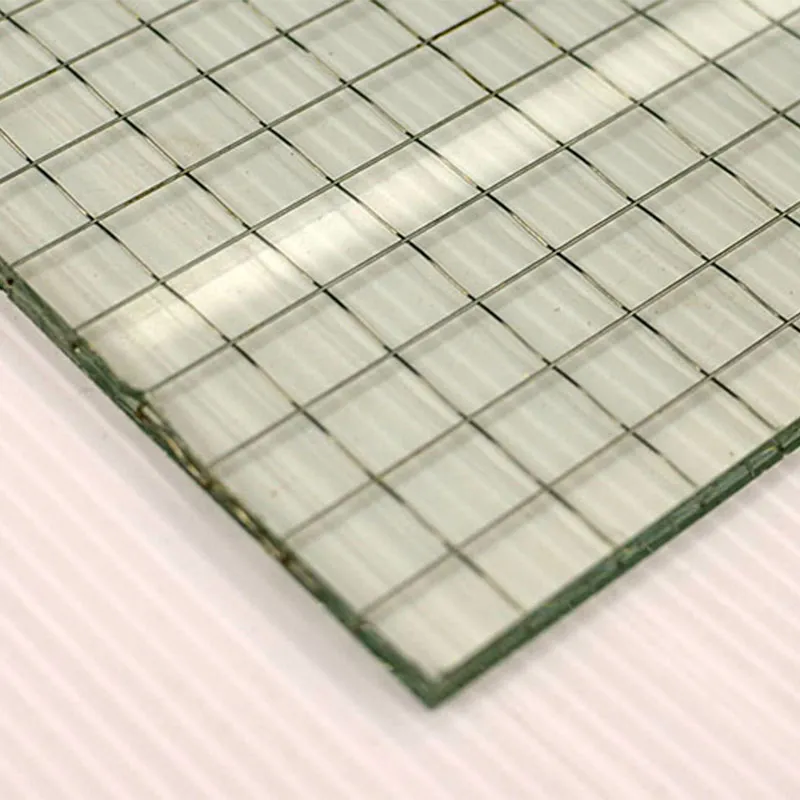

Армированное стекло

Армированное стекло -

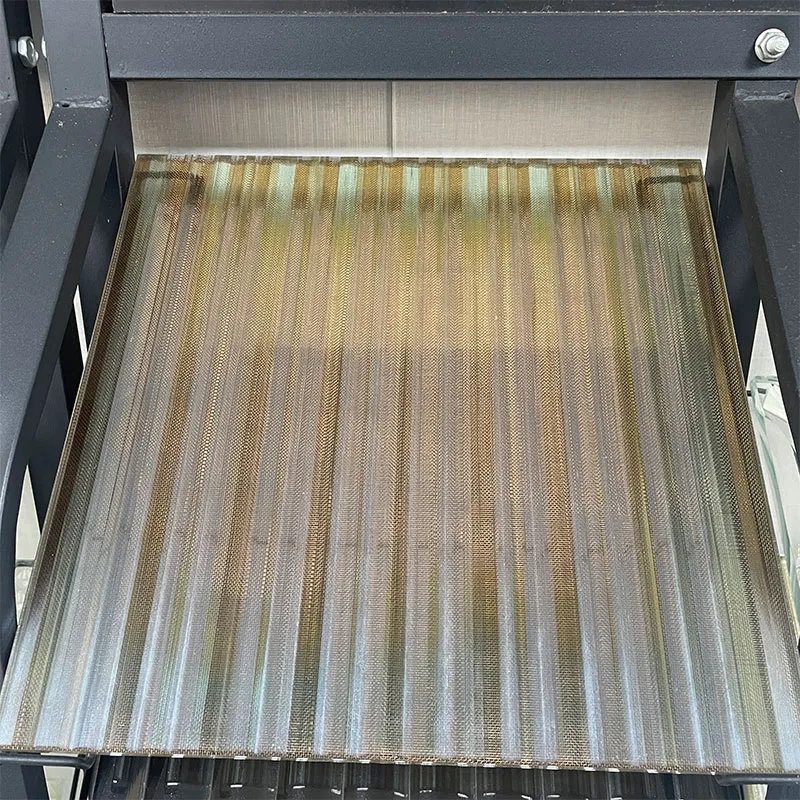

D-7 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-7 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора -

Пуленепробиваемое стекло 3

Пуленепробиваемое стекло 3 -

Огнестойкое стекло ссылка 4

Огнестойкое стекло ссылка 4 -

D-2 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-2 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

Связанный поиск

Связанный поиск- Китай художественное цветное стекло основный покупатель

- Оконное стекло длиной 3 м

- Производство стекла хрусталь

- Художественное стекло цена

- Огнестойкое стекло класса а

- Сколько стоит квадратный метр оконного стекла

- Стоимость оконного стекла в волгограде

- Стекло для душа 80х80

- Яркий витраж

- Китай стекло для высотных безопасных зданий производитель