Медицинское стекло производство

Когда слышишь 'медицинское стекло', многие представляют обычные пробирки или флаконы для лекарств. На деле же требования к такому стеклу — это отдельная вселенная, где каждая микротрещина или пузырёк воздуха могут стоить репутации завода. Вот, например, ООО Гуандун Юлиан Энергосберегающие Строительные Материалы — компания с почти 30-летним опытом — изначально фокусировалась на строительном стекле, но со временем пришлось осваивать и медицинские стандарты. И это не просто 'сделать прозрачное стекло', а выдерживать химическую стойкость к агрессивным средам, автоклавированию, многократным циклам стерилизации. Порой кажется, что медицинское стекло должно быть почти 'неубиваемым' — и это близко к истине.

Технологические ловушки при переходе с строительного на медицинское стекло

Помню, как в начале 2000-х мы на https://www.ulianglass.ru пробовали адаптировать линию для закалённого стекла под медицинские ампулы. Казалось бы, логично — прочность же нужна. Но закалка давала микронапряжения в структуре, которые при контакте с некоторыми препаратами вызывали кристаллизацию. Пришлось полностью пересматривать температурные режимы отжига. Ошибка стоила партии в 5 тысяч единиц — стекло не прошло тест на щелочестойкость по ГОСТ Р . Тогда я впервые осознал, что в медицинском стекле нельзя просто 'взять и сделать' — каждый этап требует предварительных расчётов и испытаний.

Ещё один подводный камень — визуальный контроль. В строительном стекле допустимы мелкие дефекты, если они не влияют на прочность. В медицинском же любой пузырёк диаметром свыше 0,1 мм — брак. Причём обнаруживается это часто уже на этапе заполнения препаратом, когда стекло нагревают до 120°C для стерилизации. Мы внедрили систему машинного зрения с ИИ-анализом, но и она не идеальна — иногда пропускает 'спящие' дефекты, которые проявляются только после трёх циклов автоклавирования. Приходится держать старый штат контролёров — те до сих пор на глаз определяют риски лучше техники.

Сырьё — отдельная головная боль. Для медицинского боросиликатного стекла нужен кварцевый песок с содержанием оксида железа менее 0,01%. Такое месторождение в России одно — на Урале, но его мощности расписаны на годы вперёд. Приходится закупать в Германии, но логистика удорожает себестоимость на 15-20%. Пытались использовать китайский аналог — вышло дешевле, но при плавке появились свили, которые не удавалось устранить даже длительным гомогенизирующим отжигом. Вернулись к немецкому, хотя это съедает маржу.

Почему многослойное стекло — не панацея для медицинской упаковки

Казалось бы, если делать медицинские контейнеры из многослойного стекла по аналогии с триплексом для пуленепробиваемых стёкол — получится сверхпрочная тара. Теоретически да, но на практике межслойная плёнка ПВБ при стерилизации этиленоксидом начинает выделять микродозы формальдегида. Мы в ООО Гуандун Юлиан потратили полгода на подбор альтернативных связующих, включая иономерные смолы, но они либо не выдерживали температурных скачков, либо мутнели после УФ-обработки. В итоге от идеи отказались — слишком рискованно для фармацевтической упаковки.

Зато наработки пригодились в другом — при создании смотровых окон для медицинских боксов. Там как раз важна ударная вязкость, и многослойная структура с усиленными промежуточными слоями показала себя отлично. Но это уже не чисто медицинское стекло, а скорее гибридное решение на стыке строительных и медицинских стандартов.

Интересный случай был с изолирующим стеклом для лабораторных холодильников. Казалось бы, при чём тут медицина? Но оказалось, что для хранения вакцин нужны стекла с коэффициентом теплопередачи не выше 0,8 Вт/м2·°C. Наше энергосберегающее стекло LOW-E с серебряным напылением подошло идеально, но пришлось дорабатывать герметизацию стыков — обычный бутиловый уплотнитель не выдерживал многократной дезинфекции хлорсодержащими растворами. Перешли на силиконовые составы медицинского класса — дороже, но надёжно.

Огнестойкое стекло в медицине: где реально применяется

Многие думают, что огнестойкое стекло в больницах — это только двери в операционных. На самом деле спектр шире: от окон в аптечных складах до перегородок в рентген-кабинетах. Мы поставляли такие решения для детской больницы в Казани — там требовалось стекло EI 60 для отделения МРТ. Особенность в том, что при пожаре оно не должно выделять токсичных газов при нагреве — обычные армированные стёкла с металлической сеткой не подходили из-за риска коррозии от антисептиков.

Пришлось разрабатывать специальный гелевый наполнитель между слоями, который при высоких температурах вспенивался, создавая теплоизолирующий барьер. Технологию позаимствовали у нашего же пуленепробиваемого стекла, но изменили состав наполнителя — убрали сурьму, заменили на оксид циркония. Получилось дорого, но прошло все испытания по ГОСТ Р .

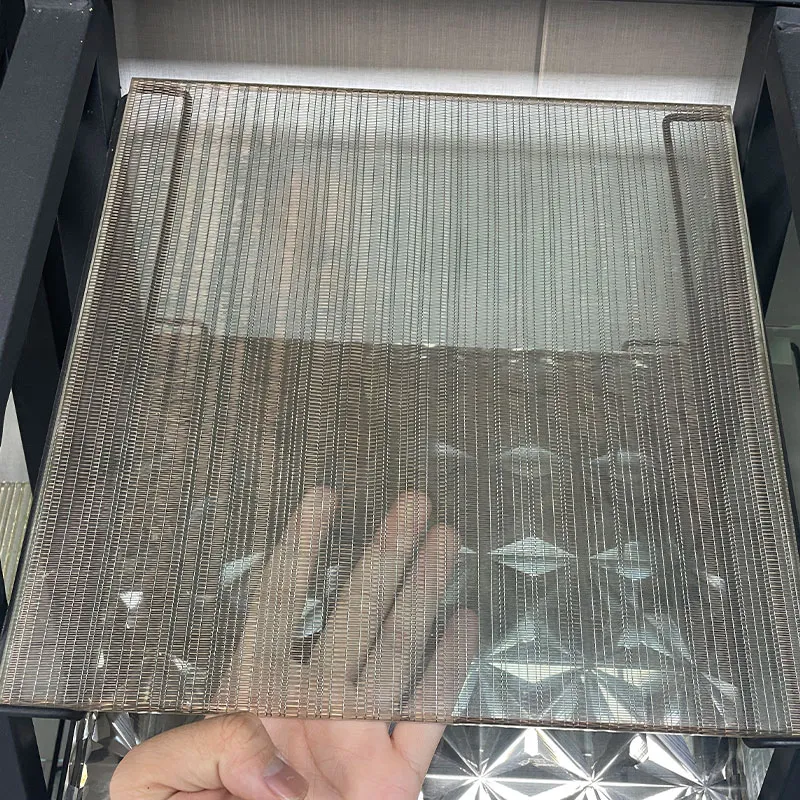

Кстати, о пуленепробиваемом стекле — в медицине оно тоже находит применение, хоть и узкоспециализированное. Например, в наркологических диспансерах или приёмниках-распределителях. Но там свои нюансы — стекло должно сохранять прозрачность даже после многократной обработки агрессивными моющими средствами. Обычные поликарбонатные наполнители мутнели за полгода, пришлось использовать ламинирование с нанокерамическим покрытием. Срок службы вырос до 5 лет, но и цена почти вдвое выше стандартных решений.

Глубокая обработка: где кроются риски для медицинских изделий

Фрезеровка и гравировка на медицинском стекле — это не декоративная функция, а часто технологическая необходимость. Например, калибровочные метки на пипетках или шкалы на мерных колбах. Раньше мы использовали лазерную маркировку, но после УФ-стерилизации часть отметок расплывалась. Перешли на абразивную обработку алмазными головками — дольше, зато устойчиво.

Самое сложное — обработка краёв у ампул. Кажется, мелочь — скос всего 0,3 мм. Но если его не сделать, при вскрытии возможны микросколы, которые попадают в препарат. Мы настраивали станки с ЧПУ полгода, пока не добились идеальной кромки. Даже сейчас брак по этой позиции — около 3%, что для медицинских изделий многовато. Думаем над внедрением плазменной полировки, но оборудование дорогое, а окупаемость под вопросом.

Интересный кейс был с огнестойким стеклом для лабораторных вытяжных шкафов. Там требуется не только термостойкость, но и химическая инертность к кислотам. Стандартное закалённое стекло после травления плавиковой кислотой теряло до 40% прочности. Пришлось разрабатывать состав с повышенным содержанием оксида алюминия — получилось, но светопропускание упало до 88%. Для некоторых лабораторий это критично, так что пришлось создавать две модификации — прозрачную и сверхстойкую.

Энергосберегающее стекло в медицинских учреждениях: неочевидные выгоды

Когда мы начинали продвигать LOW-E стекло для больниц, многие скептически относились — мол, это роскошь. Но практика показала, что в операционных и палатах интенсивной терапии экономия на кондиционировании достигает 25-30%. Особенно в южных регионах, где солнце нагревает помещения до критических температур. Наше стекло с двойным серебряным напылением снижало теплопоступления на 40%, что важно для оборудования МРТ и компьютерных томографов.

Но были и провалы. Пытались установить такое стекло в рентген-кабинетах — оказалось, металлизированное покрытие экранирует часть излучения, искажая картину. Пришлось разрабатывать специальную версию с прозрачным проводящим оксидом индия-олова. Дорого, но для частных клиник оказалось востребованным.

Сейчас экспериментируем с фотохромными стёклами для ожоговых отделений — там важно дозировать солнечный свет. Но пока не получается добиться стабильности — после 10 000 циклов затемнения свойства начинают деградировать. Возможно, проблема в УФ-компоненте ламп дневного света — изучаем.

Перспективы и тупиковые ветки в медицинском стекловарении

Сейчас много говорят о 'умном стекле' с сенсорами для мониторинга состояния препаратов. Мы пробовали внедрять такие решения — встраивали в стенки ампул оптические волокна для контроля pH. Технически возможно, но стоимость одной ампулы вырастала в 50 раз. Для массовой медицины пока нереально — только для экспериментальных препаратов.

Ещё одно направление — биоразлагаемое стекло для имплантатов. Здесь мы сотрудничали с НИИ травматологии, делали образцы на основе фосфатов кальция. Получалось неплохо, но скорость деградации сложно контролировать — в одних организмах стекло рассасывалось за полгода, в других за два года. Проект заморозили до лучших времён.

А вот антимикробное покрытие на основе ионов серебра — перспективно. Мы наносили его методом магнетронного распыления на поверхность медицинских банок. Эффект есть, но после автоклавирования активность снижается на 30%. Нужно либо улучшать адгезию покрытия, либо искать альтернативные антимикробные агенты. Работа продолжается — возможно, через год-два предложим рынку готовое решение.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Художественное стекло 9

Художественное стекло 9 -

Огнестойкое стекло ссылка 3

Огнестойкое стекло ссылка 3 -

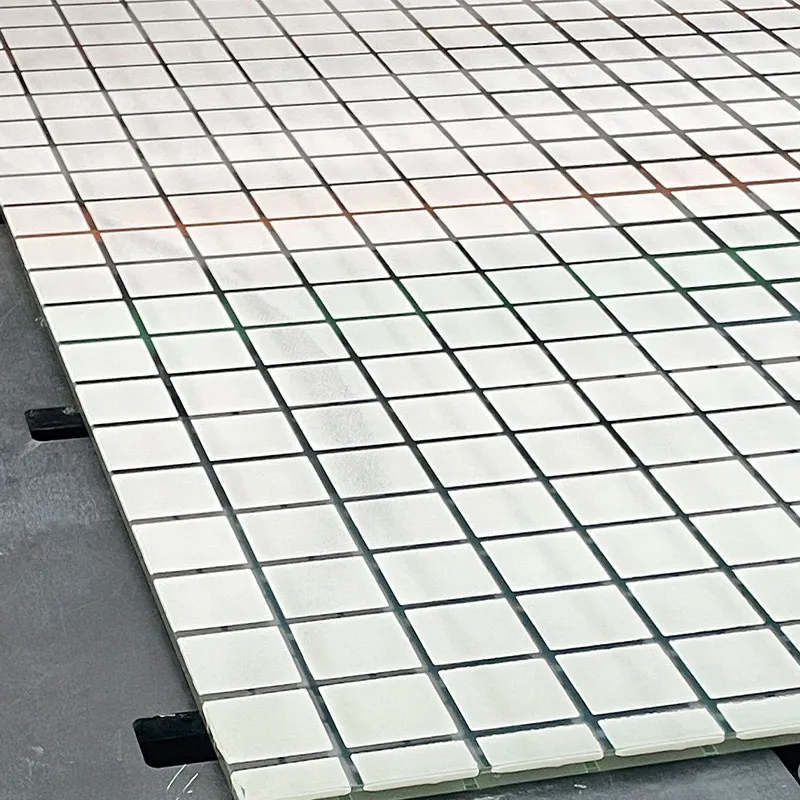

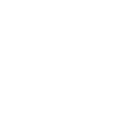

Стекло с электрожалюзи

Стекло с электрожалюзи -

Стекло с жалюзи

Стекло с жалюзи -

Огнестойкое стекло ссылка 5

Огнестойкое стекло ссылка 5 -

Пуленепробиваемое стекло 2

Пуленепробиваемое стекло 2 -

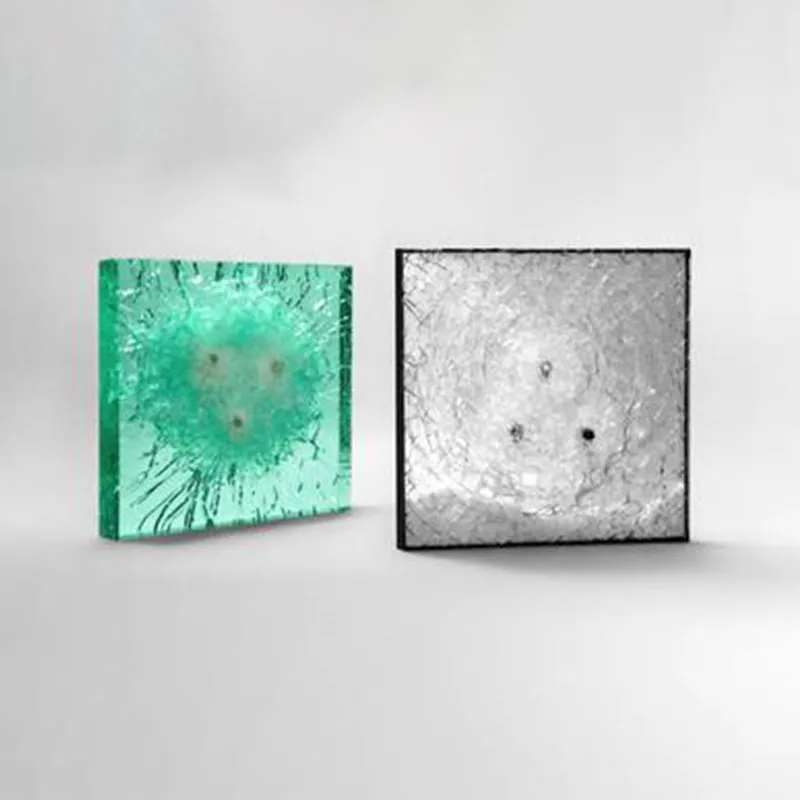

Гнутое стеклопакет

Гнутое стеклопакет -

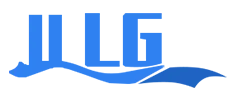

Декоративный стеклопакет

Декоративный стеклопакет -

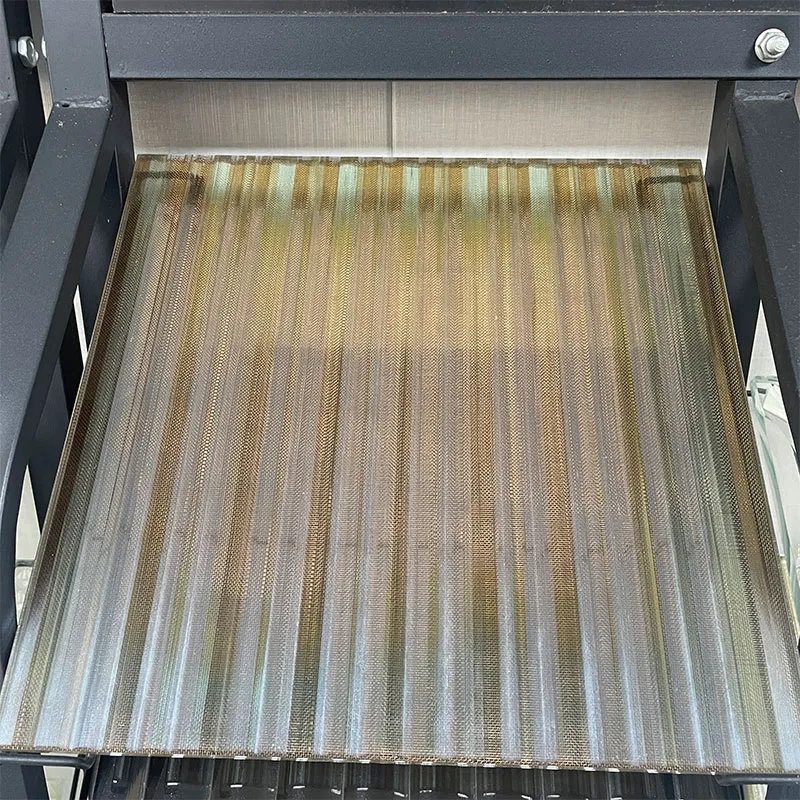

D-1 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-1 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора -

Художественное стекло 8

Художественное стекло 8 -

Гнутое стекло

Гнутое стекло -

Стеклопакет

Стеклопакет

Связанный поиск

Связанный поиск- Китай гнутое изолирующее стекло основный покупатель

- Гнутое стекло на морозильную камеру

- Стеклоблок

- Специальное закаленное стекло

- Черное термостойкое стекло

- Красное цветное стекло

- Китай гнутое стекло с эмалевым покрытием основный покупатель

- Китай солнечное теплоизоляционное стекло для теплиц производители

- Китай индивидуальное матовое термогнутое u-образное стекло основный покупатель

- Китай художественное стекло основный покупатель