Непрозрачное стекло с электроприводом

Когда слышишь 'непрозрачное стекло с электроприводом', многие сразу представляют футуристичные офисы с кнопками на стене. На деле же это сложная система, где каждый миллиметр зазора влияет на ресурс работы. Вспоминаю, как в 2018 году мы ставили такие конструкции в банковском офисе в Сочи – клиент требовал 'идеальную матовость', но не учёл, что при морском климате нужен особый класс защиты клеммных соединений.

Технологические нюансы, которые не пишут в спецификациях

Основная ошибка – считать, что достаточно подключить стекло к сети 220В. В реальности нужен стабилизированный блок питания с защитой от скачков напряжения. Для проекта в том же Сочи использовали немецкие преобразователи, но даже они не спасли от частых перепадов в сети. Пришлось дополнительно ставить локальные стабилизаторы – удорожание на 15%, зато система работает уже три года без сбоев.

Важный момент – калибровка датчиков положения. Если для обычных стеклопакетов допустим зазор 2-3 мм, то здесь даже 1 мм приводит к 'эффекту подсветки' по краям. Как-то раз пришлось демонтировать уже установленную конструкцию в бизнес-центре на Красной Пресне – заказчик заметил, что в полностью матовом режиме по периметру видна слабая полоса света. Причина оказалась в несовершенстве монтажных профилей.

Толщина стекла – отдельная история. Для высотных зданий обычно берут триплекс не менее 8 мм, но с электроприводом это создаёт дополнительную нагрузку на механизмы. В ООО Гуандун Юлиан Энергосберегающие Строительные Материалы как-то предлагали кастомизированное решение с асимметричным распределением толщин – наружное стекло толще, внутреннее тоньше. Сработало, но пришлось пересчитывать все крепления.

Практические кейсы и неочевидные проблемы

В медицинских центрах такие стекла – настоящее спасение. Помню проект для частной клиники в Санкт-Петербурге: нужно было разделить зону приёма и диагностики. Но не учли, что персонал будет постоянно переключать режимы – ресурс в 50 000 циклов сработал за полтора года вместо расчётных пяти. Пришлось менять приводы по гарантии.

Интересный момент с энергопотреблением. Многие заказчики думают, что стекло потребляет энергию только при смене режима. На самом деле, в состоянии 'непрозрачно' тоже идёт небольшой ток – для поддержания жидкокристаллической структуры. Для крупных объектов это выливается в дополнительные киловатты.

Ещё один нюанс – совместимость с системами 'умный дом'. Стандартные протоколы типа KNX иногда конфликтуют с драйверами стекла. В том же питерском проекте интеграция с системой контроля доступа заняла на три недели дольше плана – разработчики софта не учли задержку отклика в 2-3 секунды.

Материаловедческие аспекты

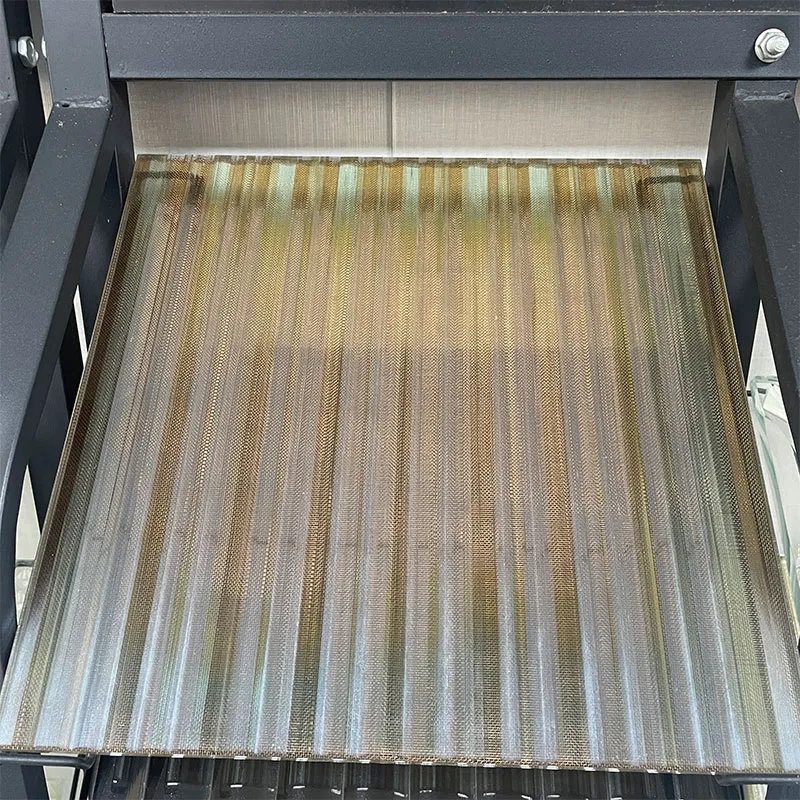

Стекло с электрорегулируемой прозрачностью – это по сути многослойный пирог. Основа – два листа закалённого стекла, между ними жидкокристаллическая плёнка, токопроводящие слои. Проблема в том, что при нарушении герметичности по краям LC-слой начинает желтеть. Видел такое на объекте в Ростове-на-Дону – монтажники экономили на герметике, через полгода по периметру появилась жёлтая кайма.

Температурный режим – отдельная головная боль. При -25°C и ниже время переключения между режимами увеличивается с 1-2 секунд до 10-15. Для северных регионов приходится закладывать подогрев кромки, что усложняет конструкцию. В каталогах ООО Гуандун Юлиан есть морозостойкие серии, но они на 30-40% дороже стандартных.

Механическая прочность – мифы и реальность. Некоторые думают, что раз стекло многослойное, оно автоматически прочнее. На деле ударная вязкость снижается из-за промежуточных слоёв. Приходится либо увеличивать толщину, либо использовать специальные закалённые сорта. В их ассортименте как раз есть пуленепробиваемые модификации с электроприводом – но стоимость квадратного метра достигает 3000 евро.

Монтажные особенности

Самая частая ошибка – неправильное расположение кабельных каналов. Проводка должна идти с запасом на температурное расширение, но без провисаний. В том же сочинском проекте пришлось переделывать разводку – в жару кабели натягивались и создавали нагрузку на кромку стекла.

Заземление – тема для отдельного разговора. Без proper grounding система работает нестабильно, появляются помехи. Как-то наблюдал ситуацию, когда стекло самопроизвольно меняло прозрачность – оказалось, наводки от силового кабеля лифта, проходящего в соседней шахте.

Выравнивание по плоскости критично. При перекосе более 1.5 мм на метр стекло заклинивает в крайних положениях. Приходится использовать лазерные нивелиры и специальные регулируемые кронштейны. В некоторых случаях – как в том же банке в Сочи – дополнительно ставили компенсаторы усадки здания.

Экономика и альтернативы

Стоимость – не только цена квадратного метра стекла. Нужно учитывать: специализированный монтаж (+15-20%), блоки управления (+5-7%), возможные доработки электропроводки (+10-15%). Иногда выгоднее сделать статичное непрозрачное стекло с системой жалюзи.

Срок службы – производители заявляют 10 лет, но по факту через 5-7 лет начинают деградировать жидкокристаллические слои. Особенно в солнечных помещениях – УФ-излучение снижает контрастность. В тех же медицинских центрах Петербурга через 4 года заметили, что в 'прозрачном' режиме стекло стало немного мутноватым.

Ремонтопригодность – слабое место. При повреждении одного элемента часто приходится менять весь стеклопакет. Хотя в https://www.ulianglass.ru сейчас предлагают модульные системы, где можно заменить отдельный сегмент. Правда, это пока экспериментальные решения.

В целом технология перспективная, но требующая точного расчёта под каждый объект. Как показала практика, лучше закладывать на 20-30% более мощную систему, чем минимально необходимая – запас на случай непредвиденных обстоятельств. И да, никогда не экономьте на проектировании – исправление ошибок обходится в 3-5 раз дороже первоначальной экономии.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

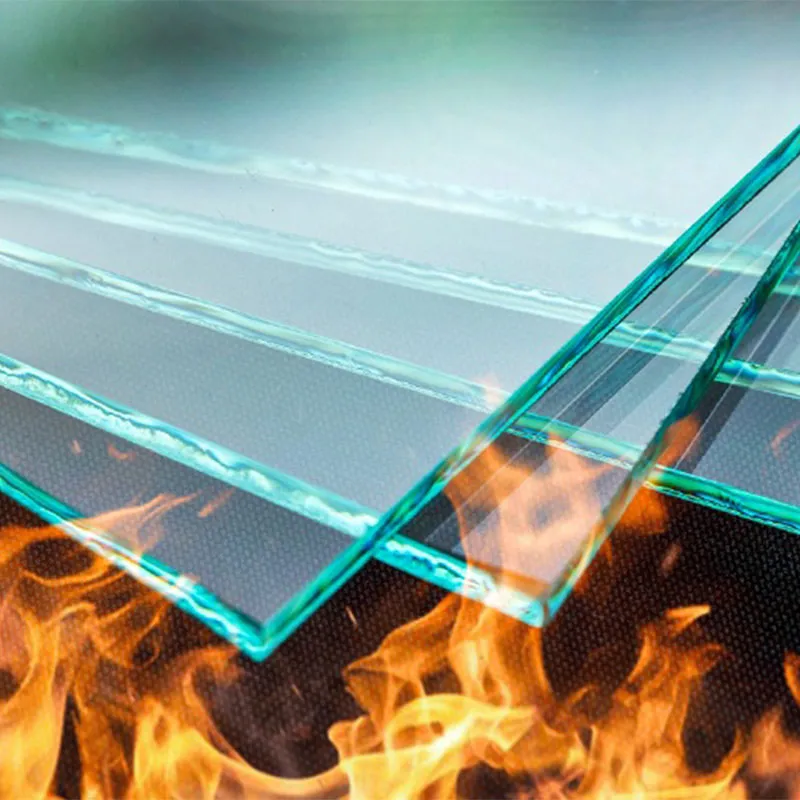

Огнестойкое стекло ссылка 4

Огнестойкое стекло ссылка 4 -

Индивидуальный стеклопакет

Индивидуальный стеклопакет -

Индивидуальное Морское Синее Стекло

Индивидуальное Морское Синее Стекло -

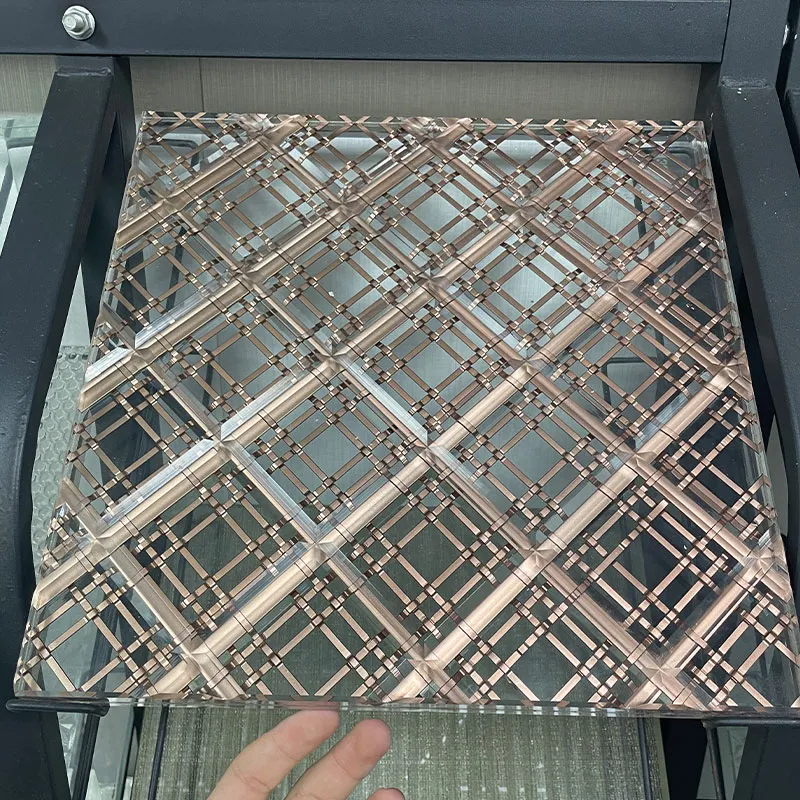

D-4 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-4 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора -

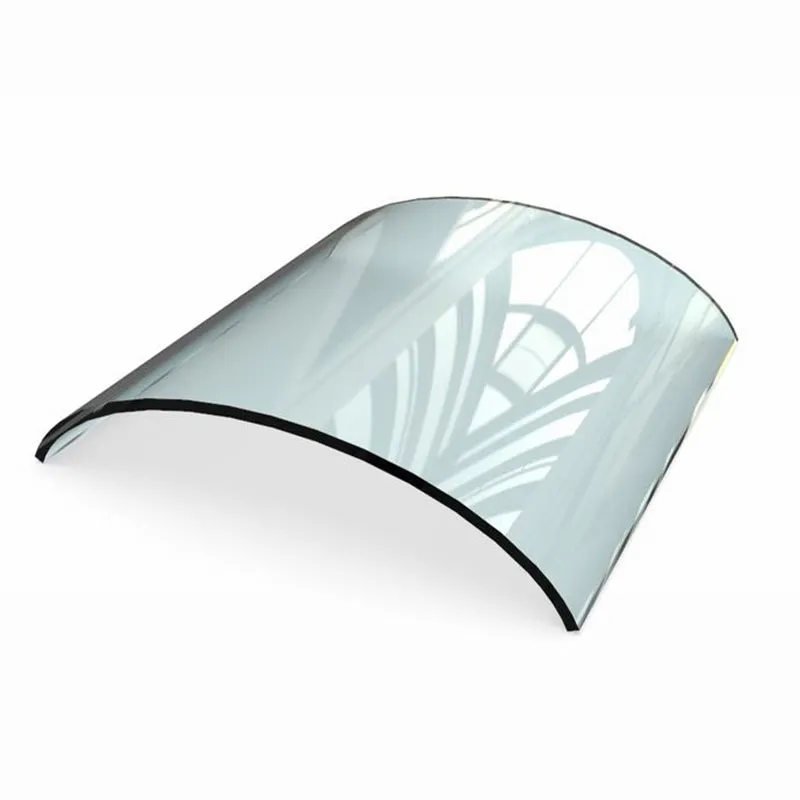

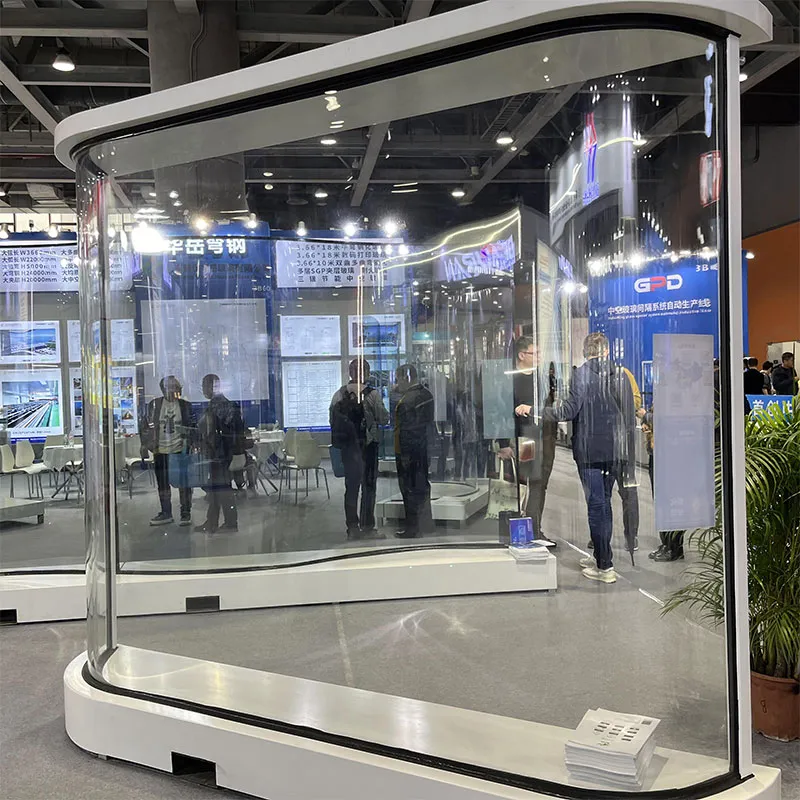

Цельное гнутое стекло

Цельное гнутое стекло -

Гнутое стекло

Гнутое стекло -

Огнестойкое стекло ссылка 3

Огнестойкое стекло ссылка 3 -

Индивидуальное Оранжевое Стекло по Заказу Клиента

Индивидуальное Оранжевое Стекло по Заказу Клиента -

Стекло Low-E

Стекло Low-E -

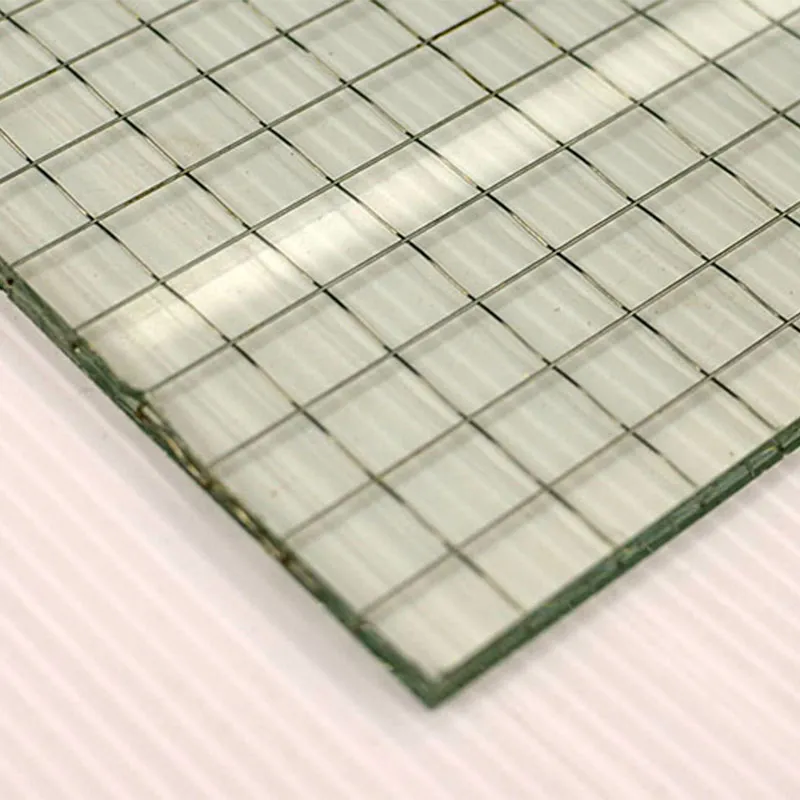

Армированное стекло

Армированное стекло -

D-2 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-2 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора -

Огнестойкое стекло ссылка 1

Огнестойкое стекло ссылка 1

Связанный поиск

Связанный поиск- Витрины, изготавливаются на заказ

- Круглое цветное стекло 2 мм купить

- Китай j-образное гнутое стекло основный покупатель

- Заменить оконное стекло балахна

- Китай изолирующее стекло с low-e (тройное серебряное покрытие) производители

- Цветное стекло чехия

- Стекло для душа екатеринбург

- Технология производства стекла

- Огнестойкое стекло 7.62

- Солнцезащитное стекло