Покровное стекло

Если честно, каждый раз, когда слышу, как кто-то называет любое защитное стекло 'покровным', хочется уточнить детали. В промышленности под этим часто подразумевают не просто верхний слой, а специфический элемент с чёткими функциями — защита от механических воздействий, сохранение оптических свойств дисплея, иногда даже температурная стабилизация. Многие до сих пор путают его с закалённым стеклом для фасадов, но разница принципиальна: покровное стекло работает в условиях постоянного тактильного контакта, а не статической нагрузки.

Технологические тонкости, которые не пишут в спецификациях

Начну с примера: в 2019 году мы тестировали партию покровное стекло для медицинских мониторов. Казалось бы, параметры идеальные — твёрдость 7H, прозрачность 92%. Но через месяц эксплуатации на поверхности появились микротрещины. Причина оказалась в остаточных напряжениях после химической закалки — производитель сэкономил на этапе отжига. Пришлось переходить на другой тип обработки, хотя по документам всё соответствовало ГОСТ.

Особенно критичен выбор покрытий. Матовое покровное стекло для промышленных панелей управления требует не просто пескоструйной обработки, а контроля шероховатости в диапазоне Ra 1.6–2.2 мкм. Иначе через полгода появляются 'залысины' в зонах частого касания. Кстати, антибликовые покрытия — отдельная история: дешёвые варианты с диоксидом кремния выцветают под УФ-лучами, тогда как ионно-плазменное напыление нитрида бора служит годами даже в уличных условиях.

Толщина — ещё один миф. Для сенсорных киосков часто заказывают 6-мм стекло, считая его прочнее. Но при вибрациях от встроенных кулеров такие панели дают интерференционные искажения. Опытным путём выяснили, что оптимальнее связка: 3-мм основное стекло + 1.2 мм специализированного покровного слоя с обработкой кромки под углом 15°. Это снижает вес конструкции и предотвращает 'эффект линзы'.

Проблемы совместимости с сенсорными слоями

Один из наших провалов связан с заказом для логистического терминала. Интегрировали ёмкостный сенсор между двумя слоями покровное стекло — казалось, получили защиту от вандалов. Но температурное расширение алюминиевой рамки вызывало деформацию в -25°C, сенсор терял чувствительность. Пришлось разрабатывать гибридную систему с поликарбонатной прослойкой, хотя изначально проект считали технически безупречным.

Стеклоотделочное оборудование — отдельная головная боль. Например, фрезеровка отверстий под кнопки в покровное стекло толщиной менее 2 мм требует водяного охлаждения с точностью ±0.1°C. Перегрев на 3–4 градуса — и получаешь микросколы по кромке, которые через 500 циклов нажатия превращаются в видимые трещины. Наш технолог как-то сказал: 'Шлифовка кромки — это не этап, это философия', и он был прав.

Сейчас экспериментируем с безрамочным креплением для retail-дисплеев. Вакуумные присоски держат покровное стекло за счёт молекулярного сцепления, но при перепадах влажности выше 70% возникает риск смещения. Тестируем комбинацию ультразвуковой сварки и силиконового герметика — пока стабильность на уровне 97%, но для пищевых производств с агрессивными средами нужно ещё дорабатывать.

Материаловедческие нюансы, о которых молчат поставщики

Когда покровное стекло позиционируют как 'ударостойкое', всегда спрашиваю: по какому стандарту? EN 12600 и ГОСТ Р 54162 — совершенно разные методики испытаний. Для лифтовых панелей мы как-то использовали стекло с сертификацией по немецкому стандарту, но при -15°C оно треснуло от случайного удара ключами. Оказалось, тестировали при +23°C, а морозостойкость не проверяли.

Химическая стойкость — отдельная тема. Для химпроизводств рекомендуют покровное стекло с обработкой плавиковой кислотой, но такой метод снижает прочность на изгиб на 15–20%. Альтернатива — напыление оксида циркония, но его сложно наносить на гнутые поверхности. Кстати, для медицинских учреждений с постоянной дезинфекцией лучше подходит ионно-обменное упрочнение, чем термическое — меньше пор на поверхности для накопления агрессивных веществ.

Интересный кейс был с ветровыми стеклами для спецтехники. Заказчик требовал комбинацию: обогрев + антиблик + защита от истирания. Стандартное покровное стекло с ITO-напылением для обогрева имело коэффициент пропускания ниже нормы. Решение нашли в сотрудничестве с ООО Гуандун Юлиан Энергосберегающие Строительные Материалы — их технология LOW-E-покрытий позволила сохранить прозрачность 89% при сопротивлении 4.5 Ом/□. Кстати, их сайт https://www.ulianglass.ru стоит изучить тем, кто работает со стеклом для экстремальных условий — там есть технические отчёты по испытаниям, которые редко публикуют открыто.

Экономика vs качество: где искать баланс

В 2021 году пытались удешевить покровное стекло для бюджетных банкоматов. Убрали калиевое упрочнение, заменили на натриевое — экономия 30%. Но через полгода поступили рекламации: царапины глубиной до 0.3 мм от банковских карт. Пришлось возвращать исходную технологию и объяснять заказчику, что экономия на предварительной термической обработке приводит к удвоению затрат на гарантийное обслуживание.

Сейчас рассматриваем вариант использования отходов производства. Обрезки многослойного стекла после гидроабразивной резки теоретически можно перерабатывать для непрозрачных элементов. Но пока не получается добиться стабильной адгезии с порошковым покрытием — при термоциклировании появляются пузыри. Возможно, стоит попробовать вакуумное напыление вместо полимеризации в печи.

Любопытный опыт получили при работе с ООО Гуандун Юлиан Энергосберегающие Строительные Материалы над проектом остекления для исторического здания. Их огнестойкое стекло с интегрированным покровным слоем выдержало не только температурные испытания, но и тест на ударную нагрузку — реставраторы случайно задели конструкцию строительными лесами. Это тот случай, когда многолетний опыт производителя (у них почти 30 лет в стекольной отрасли) действительно чувствуется в деталях — от равномерности закалки до точности раскроя.

Перспективные направления, которые ещё не стали мейнстримом

Сейчас экспериментируем с самовосстанавливающимися полимерами для покровное стекло. Японская разработка с полиротаксанами показала хорошие результаты против микроцарапин, но стоимость пока заоблачная — около 1200 €/м2. Для массового рынка интереснее гибридные решения: например, покровное стекло с нанопористой структурой, заполненной силиконовым гелем — при повреждении гель заполняет трещины, а через 24 часа полимеризуется под УФ-излучением.

Умное стекло с интеграцией сенсоров — ещё один тренд. Но совместить ёмкостные датчики и прозрачные цепи в одном покровное стекло без потерь оптических свойств сложно. Метод лазерной абляции даёт точность до 5 мкм, но требует дорогостоящего оборудования. Возможно, стоит присмотреться к технологии трафаретной печати проводящими пастами на основе серебра — у некоторых китайских производителей есть интересные наработки.

Экологичность — тема, которая станет критичной через 2–3 года. Свинцовые припои в обогреваемых стёклах уже под запретом в ЕС, ищем альтернативы. Висмутовые составы менее токсичны, но температура плавления выше, что усложняет производство. Здесь может пригодиться опыт производителей энергосберегающего стекла — их технологии напыления позволяют создавать проводящие слои без металлических включений. Кстати, на сайте https://www.ulianglass.ru есть раздел про LOW-E-стекло с детальным описанием технологии — полезно для понимания физических принципов, которые можно адаптировать для покровных стёкол.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

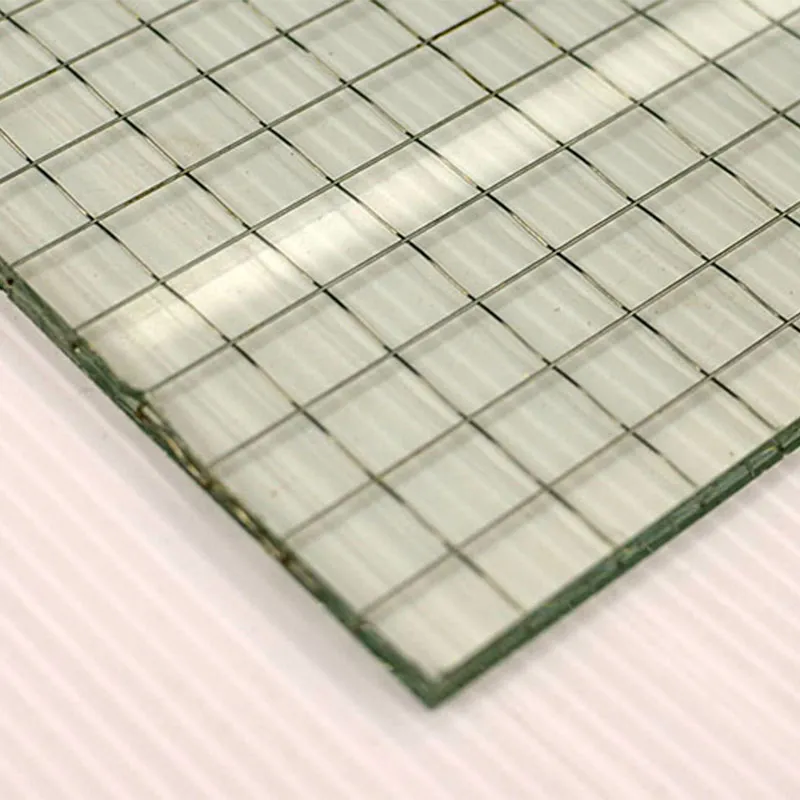

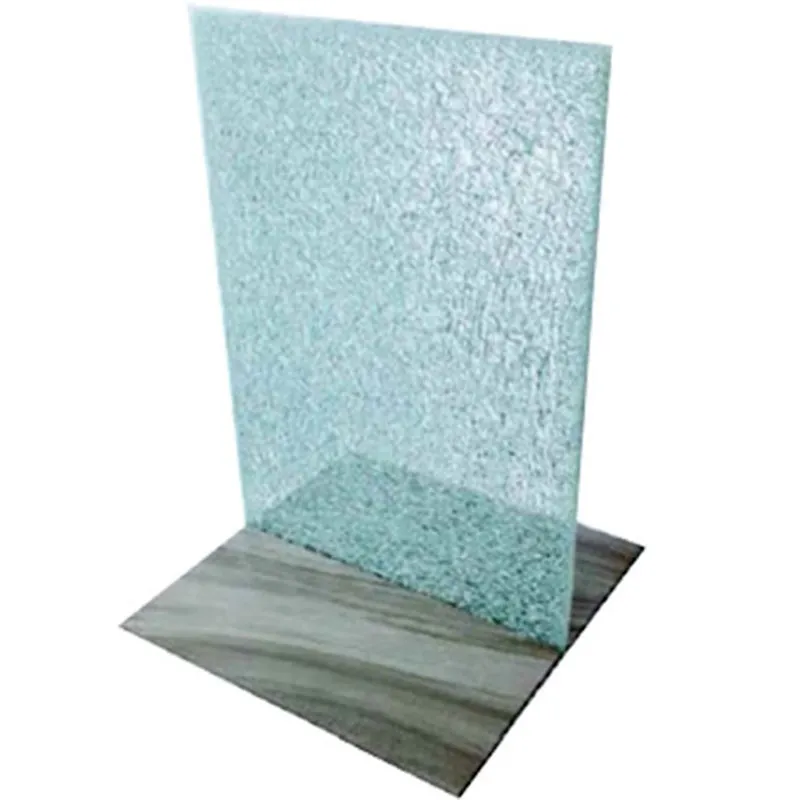

Многослойное ламинированное стекло

Многослойное ламинированное стекло -

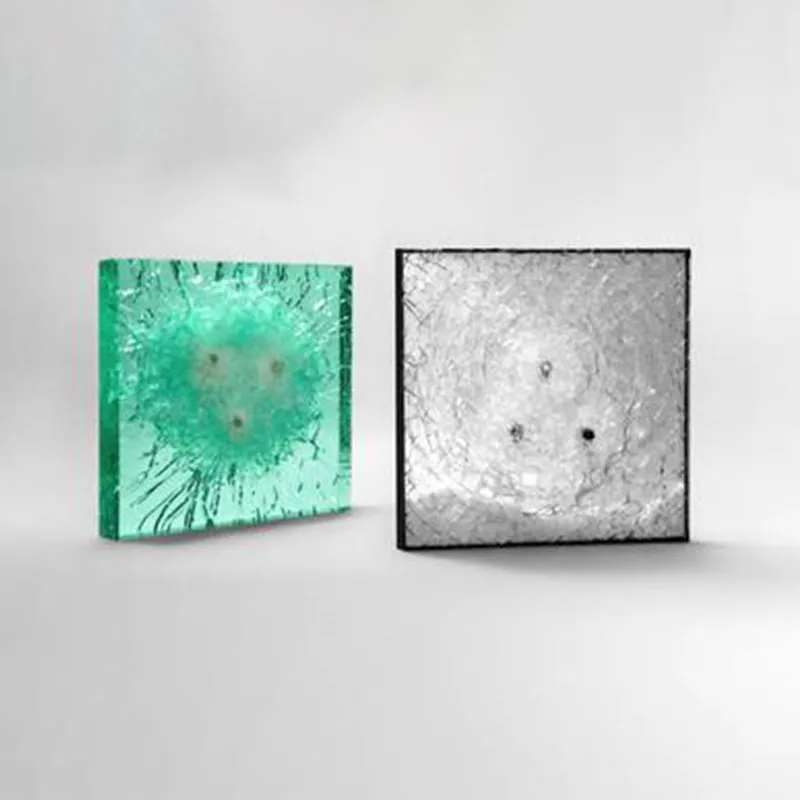

Пуленепробиваемое стекло 4

Пуленепробиваемое стекло 4 -

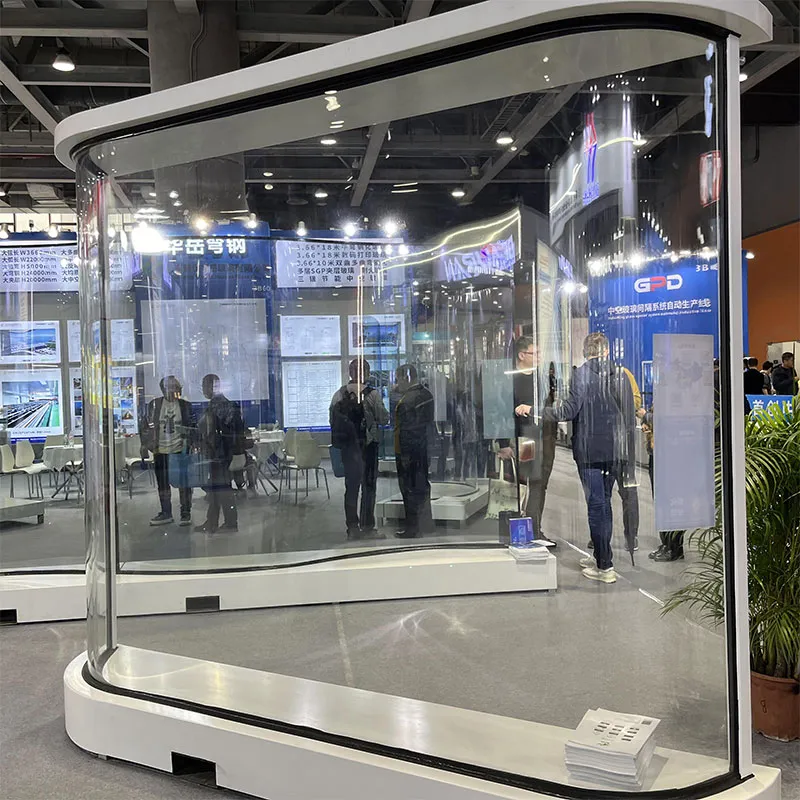

Гнутое стекло

Гнутое стекло -

D-8 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-8 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора -

Индивидуальное Оранжевое Стекло по Заказу Клиента

Индивидуальное Оранжевое Стекло по Заказу Клиента -

Градиентное Ламинирование

Градиентное Ламинирование -

Цветное Глазурованное Стекло

Цветное Глазурованное Стекло -

Стекло с жалюзи

Стекло с жалюзи -

Стеклопакет

Стеклопакет -

D-3 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-3 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора -

D-2 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-2 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора -

Многослойное стекло

Многослойное стекло

Связанный поиск

Связанный поиск- Китай узорчатое стекло производитель

- Китай безопасное стекло производитель

- Китай крупногабаритное одномерно гнутое стекло производители

- Китай огнестойкое стекло нанокремниевый композит основный покупатель

- Стекло оконное 3 мм цена

- Китай европейское серое стекло основный покупатель

- Китай термически гнутое стекло производитель

- Гнутое стекло цена

- Аквариум

- Матовое цветное стекло