Производство керамических стекол

Когда говорят о керамических стеклах, часто представляют нечто среднее между фарфором и оконным стеклом — это первое заблуждение. На деле это полностью аморфные материалы, прошедшие контролируемую кристаллизацию, где главный парадокс в том, что прозрачность достигается именно за счет микрокристаллов. Мы в ООО Гуандун Юлиан Энергосберегающие Строительные Материалы сначала тоже думали, что технология похожа на закалку стекла, но пришлось переучиваться с нуля.

Химическая кухня: почему состав определяет всё

Основная ошибка новичков — попытка адаптировать стандартные стекловаренные печи. Для производства керамических стекол нужны платиновые тигли, иначе примеси железа из огнеупоров дадут желтоватый оттенок. Помню, как в 2019 году мы потеряли партию из-за казалось бы незначительного контакта шихты с нержавеющей сталью — появились черные точки-инклюзии.

Составы Li?O–Al?O?–SiO? показывают лучшие коэффициенты теплового расширения, но дороговизна лития заставляет искать компромиссы. Иногда добавляем до 4% TiO? как зародышеобразователь, хотя это риск помутнения при пережоге. На https://www.ulianglass.ru мы не выкладываем точные рецептуры, но в технических решениях для клиентов всегда учитываем этот баланс.

Интересный момент: именно в керамических стеклах впервые столкнулись с явлением 'стеклянной памяти' — если переплавить брак, новые кристаллы образуются быстрее, но с искаженной структурой. Приходится каждый раз закладывать свежую шихту, что удорожает процесс.

Термические режимы: где теория расходится с практикой

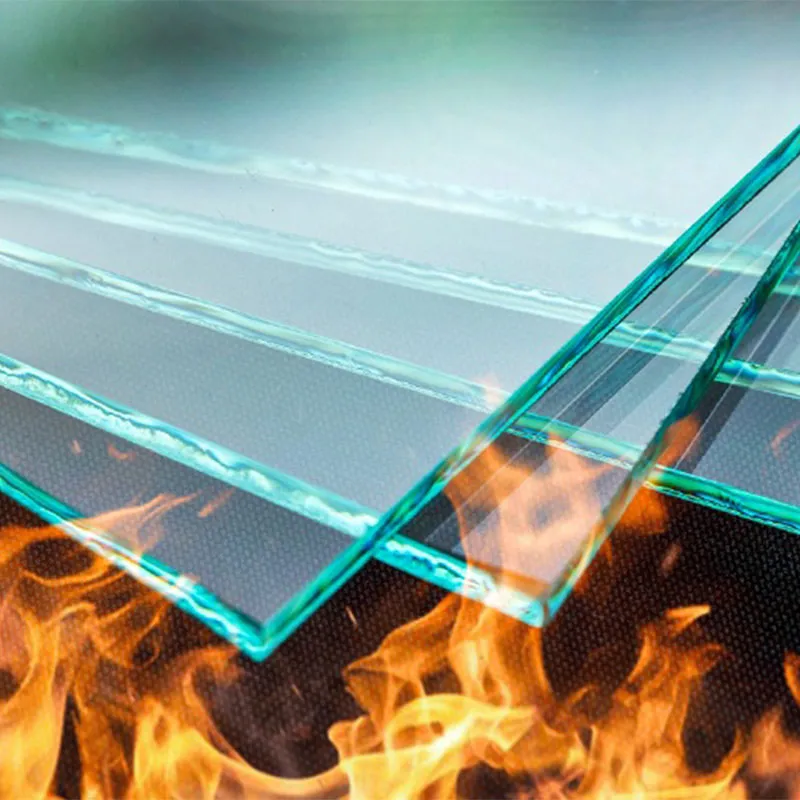

В учебниках пишут про двухстадийный отжиг: сначала вязкое течение, потом рост кристаллов. В реальности между стадиями есть 'слепая зона' 20-30°C, где материал почему-то теряет прочность. Объясняем клиентам на примере нашего огнестойкого стекла — там аналогичный принцип многослойности, но в керамике все сложнее из-за фазовых переходов.

Самое сложное — поймать момент перехода от стеклофазы к ситаллам. Контролируем по изменению показателя преломления, но на производственной линии иногда полагаемся на косвенные признаки: если при 780°C образец начинает слабо люминесцировать голубым — пора снижать температуру.

Кривая нагрева часто индивидуальна для каждой партии сырья. Как-то получили кварцевый песок с примесью цезия — весь график пришлось перестраивать, хотя отклонение в химическом анализе было в пределах 0,02%.

Оборудование: адаптация или кастомизация?

Наши печи для закаленного стекла не подошли — пришлось заказывать камерные печи с точностью ±1.5°C вместо стандартных ±5°C. Газовые горелки оказались слишком инерционными, перешли на электрический нагрев с симисторным управлением. Дорого, но иначе в массовом производстве нестабильность до 40% брака.

Система охлаждения — отдельная история. Для тонких листов (2-4 мм) используем воздушные ножи, но для толстых образцов пришлось разработать комбинированную схему: сначала конвекция, потом радиационный отвод тепла. Без этого появляются микротрещины вдоль границ кристаллов.

Любопытно, что транспортировочные ролики стали источником проблем — стандартные керамические покрытия истирались, оставляя мельчайшие частицы на поверхности стекла. Перешли на полированные сапфировые направляющие, хотя их стоимость сопоставима с ценой самой печи.

Контроль качества: между избыточным и недостаточным

Ультразвуковой контроль выявляет только макродефекты, а главные проблемы — субмикронные пустоты на границах фаз. Внедрили лазерную интерферометрию, но это замедлило линию на 15%. Приходится идти на компромисс: выборочная проверка каждого десятого листа с полным сканированием.

Прочностные испытания — отдельный вызов. Предел прочности на изгиб у керамических стекол достигает 180 МПа, но разброс показателей в партии иногда 20%. Обнаружили корреляцию с влажностью в цехе — видимо, водородсодержащие группы влияют на рост кристаллов.

Самое неприятное — скрытые напряжения, которые проявляются через месяцы. Одна партия для медицинских приборов прошла все тесты, но через полгода в эксплуатации дала сетку микротрещин. Теперь держим контрольные образцы по 6 месяцев перед отгрузкой ответственных заказов.

Применение: где оправданы затраты

Основные заказчики — производители электроники (подложки для дисплеев) и энергетика (иллюминаторы для солнечных батарей). Здесь преимущества перевешивают цену: коэффициент теплового расширения 0±0.5×10??/°C против 9×10?? у обычного стекла.

В строительстве пока нерентабельно, хотя экспериментировали с панелями для фасадов. Получили прекрасные показатели по долговечности, но стоимость в 7 раз выше чем у многослойного стекла. Хотя для объектов с особыми требованиями — например, сейсмостойкие здания — перспективы есть.

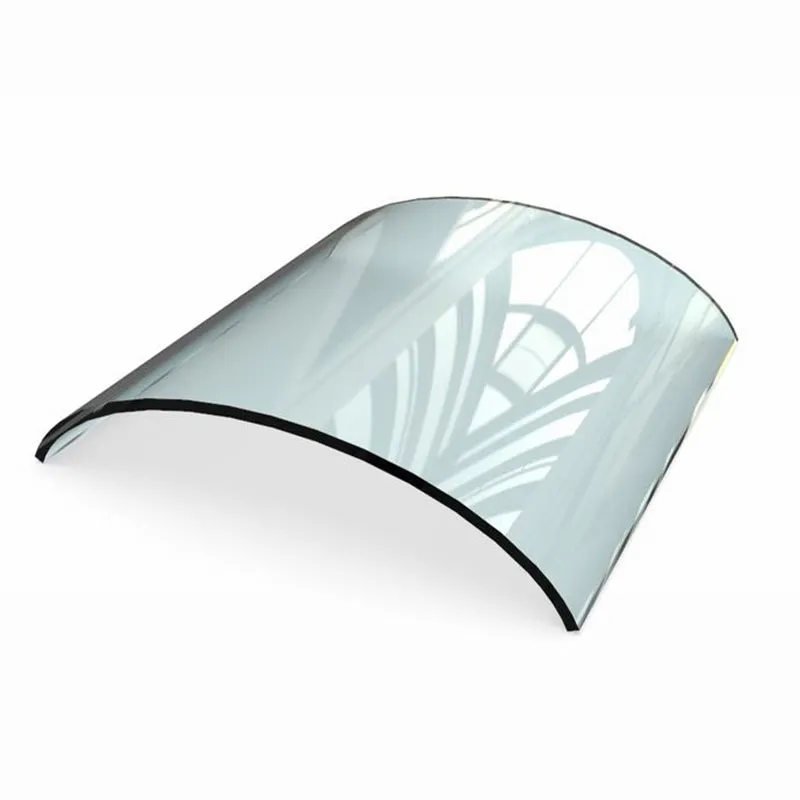

Неожиданно востребованной оказалась возможность делать изогнутые элементы без потери оптических свойств. Для авиационной промышленности изготовили партию выпуклых обтекателей с радиопрозрачностью 98% — это на 12% лучше чем у кварцевого стекла.

Экономика процесса: что не считают в теоретических расчетах

Себестоимость на 60% определяется энергозатратами — поддержание точных температурных профилей требует в 3-4 раза больше энергии чем производство энергосберегающего стекла LOW-E. Частично компенсируем утилизацией тепла от систем охлаждения, но КПД все равно не выше 38%.

Брак — отдельная статья расходов. В обычном стекловарении до 15% можно переработать, здесь же — максимум 3-4% в виде добавки к шихте. При превышении этой доли резко падает качество всей партии.

Окупаемость оборудования — 5-7 лет против 2-3 лет для стандартных стекольных линий. Но зато маржинальность в 2.5 раза выше, особенно для специализированных продуктов. Как показала практика ООО Гуандун Юлиан Энергосберегающие Строительные Материалы, нишевые продукты с глубокой обработкой часто выгоднее массового производства.

Перспективы: куда движется технология

Сейчас экспериментируем с нанопористыми структурами — если внедрить в матрицу пустоты диаметром 10-50 нм, можно радикально снизить теплопроводность без потери прозрачности. Пока стабильность таких образцов оставляет желать лучшего, но для термоокон это может стать прорывом.

Другое направление — гибридные материалы с графеновыми включениями. Получаем электропроводящие поверхности без напыления ITO-слоев, что перспективно для сенсорных панелей. Правда, пока не удается добиться равномерного распределения графена по объему.

Если говорить о массовом применении — вероятно, следующий этап будет связан с оптимизацией сырьевой базы. Использование отходов кремниевого производства (например, обрезков от фотоэлементов) может снизить себестоимость на 18-20%. Но это требует пересмотра всей технологии, что мы и пробуем в наших экспериментальных цехах.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Художественное стекло 2

Художественное стекло 2 -

Огнестойкое стекло ссылка 5

Огнестойкое стекло ссылка 5 -

D-8 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-8 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора -

Огнестойкое стекло ссылка 4

Огнестойкое стекло ссылка 4 -

D-3 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-3 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора -

Цельное гнутое стекло

Цельное гнутое стекло -

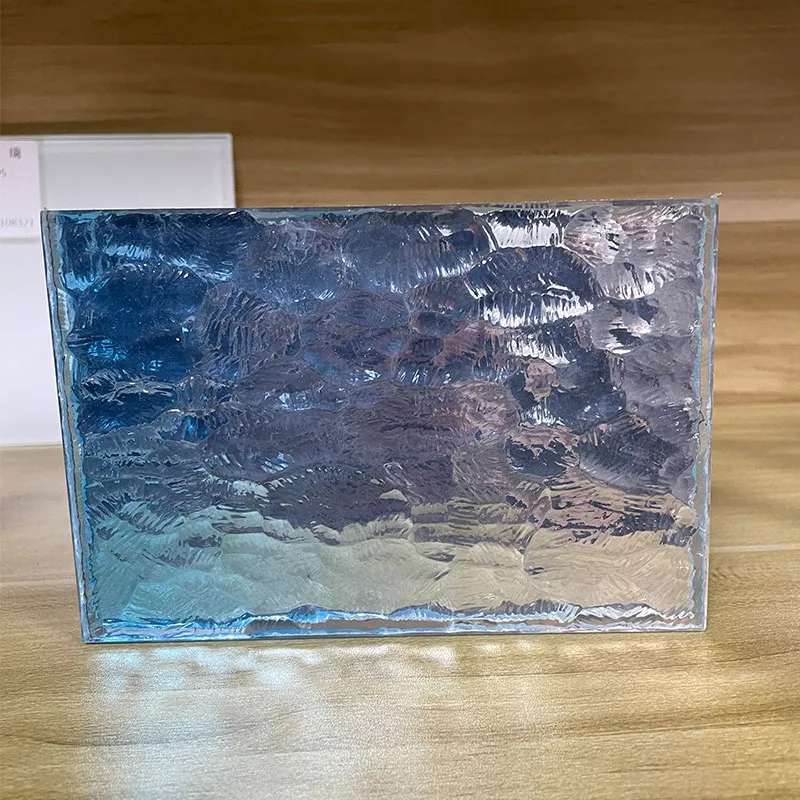

Градиентное Ламинирование

Градиентное Ламинирование -

Огнестойкое стекло ссылка 1

Огнестойкое стекло ссылка 1 -

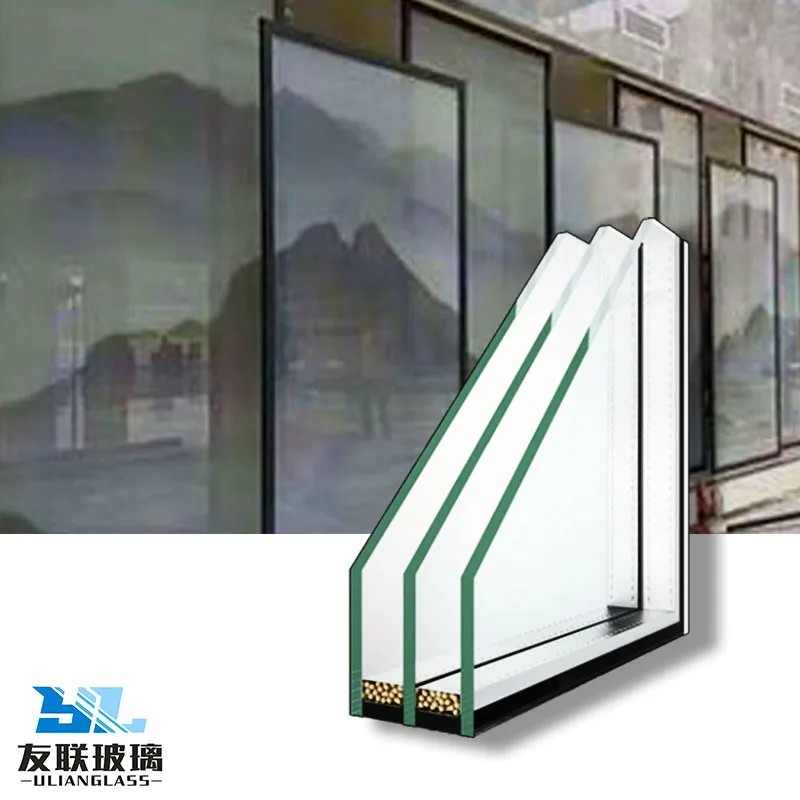

Многослойный стеклопакет

Многослойный стеклопакет -

Полое Цветное Глазурованное

Полое Цветное Глазурованное -

Художественное стекло 7

Художественное стекло 7 -

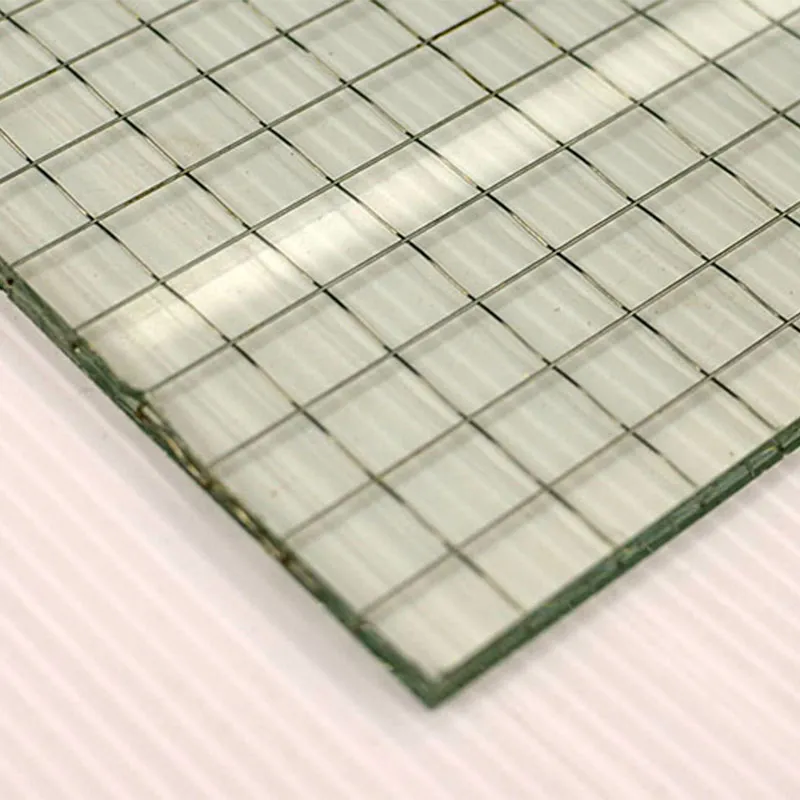

Армированное стекло

Армированное стекло