Специальное оптическое стекло

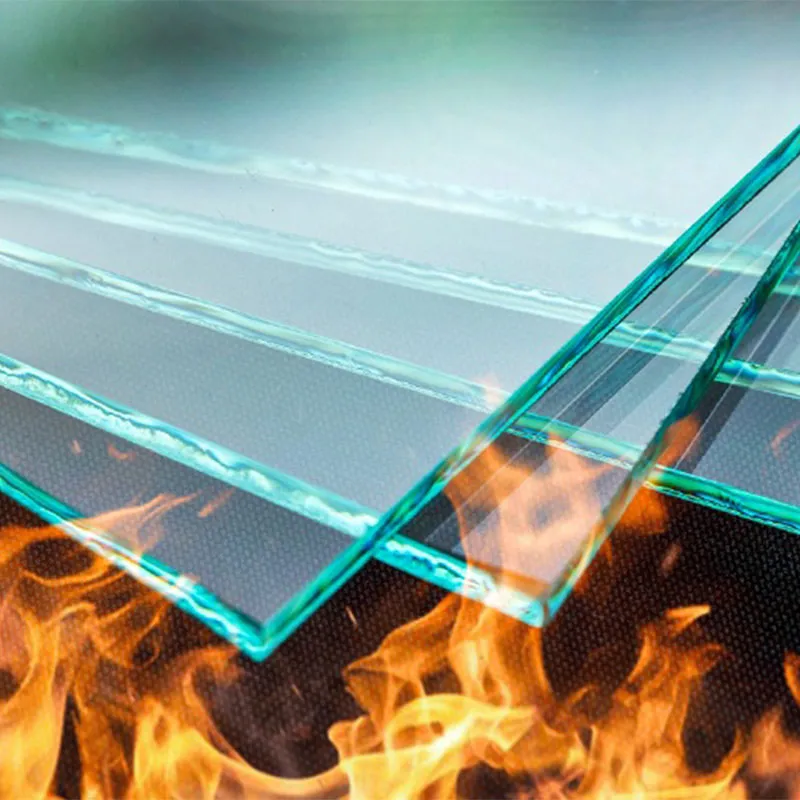

Когда слышишь словосочетание ?специальное оптическое стекло?, первое, что приходит в голову — это безупречные линзы для микроскопов или космических телескопов. Но в реальности 80% проблем начинаются там, где теоретические коэффициенты преломления сталкиваются с вальцовкой на производстве. Помню, как в 2018 году для одного НИИ мы пытались адаптировать состав БГ-10 под термоударные нагрузки — казалось, всё просчитано, но при 800°C стекло начинало ?плакать? микротрещинами. Именно тогда я понял, что специфика этого материала не в формулах, а в умении слушать, как он ведёт себя в печи.

Мифы о стабильности характеристик

До сих пор встречаю инженеров, уверенных, что достаточно закупить партию специального оптического стекла с паспортными параметрами — и можно забыть о проблемах. На деле же каждая плавка живёт своей жизнью. Например, для проекта с Ульяновским оптическим заводом мы трижды перерабатывали шихту из-за нестабильности светопропускания в УФ-диапазоне. Проблема оказалась в 0.002% примесей церия, которые якобы ?не влияют? согласно ГОСТу.

Особенно критичен вопрос с специальным оптическим стеклом для лазерных систем. Здесь даже незначительная неоднородность приводит к тепловым линзам. Как-то раз пришлось демонтировать 12 линз из системы резки — все из-за того, что кто-то сэкономил на контроле градиента показателя преломления. Потеряли три недели на перенастройку оборудования.

Сейчас для особо ответственных задач мы закупаем стекло только у проверенных производителей, таких как ООО ?Гуандун Юлиан Энергосберегающие Строительные Материалы?. Их подход к контролю однородности напоминает ювелирную работу — каждый слиток проверяют на интерферометре, что редкость для массового производства.

Практические компромиссы: когда идеальное невозможно

В 2021 году разрабатывали защитные окна для спектрометров, работающих в Арктике. Техзадание требовало одновременной стойкости к -60°C и УФ-излучению. Стандартные марки специального оптического стекла либо трескались при термоциклировании, либо мутнели через 200 часов. Пришлось пойти на компромисс — добавили оксид титана, пожертвовав 3% светопропускания в фиолетовой области, но добились необходимой долговечности.

Ещё один болезненный момент — полировка. Казалось бы, технология отработана десятилетиями, но для оптики с высоким показателем преломления стандартные абразивы не работают. Пришлось разрабатывать специальные пасты на основе оксида церия с грануляцией менее 0.1 мкм. Даже сейчас процент брака при полировке достигает 15% — и это считается хорошим результатом.

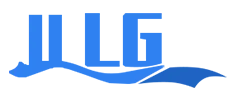

Коллеги из https://www.ulianglass.ru как-то делились опытом обработки многослойных стёкол — их технология глубокой обработки позволяет минимизировать внутренние напряжения. Это особенно важно для прецизионной оптики, где деформация в доли микрометра критична.

Неочевидные зависимости: от сырья до готового изделия

Мало кто задумывается, как влияет качество кварцевого песка из Карповского месторождения на конечные свойства специального оптического стекла. А ведь именно примеси железа в песке становятся причиной паразитного поглощения в ИК-диапазоне. Мы ведём журнал партий сырья с 2015 года — и теперь можем предсказать поведение стекла ещё на этапе подготовки шихты.

Температурный режим — отдельная история. Для стёкол с повышенным содержанием оксида свинца нужен особый профиль нагрева — если превысить 750°C, свинец начинает испаряться, образуя микропузыри. Однажды из-за сбоя в системе контроля мы потеряли целую плавку — пришлось перерабатывать 400 кг материала.

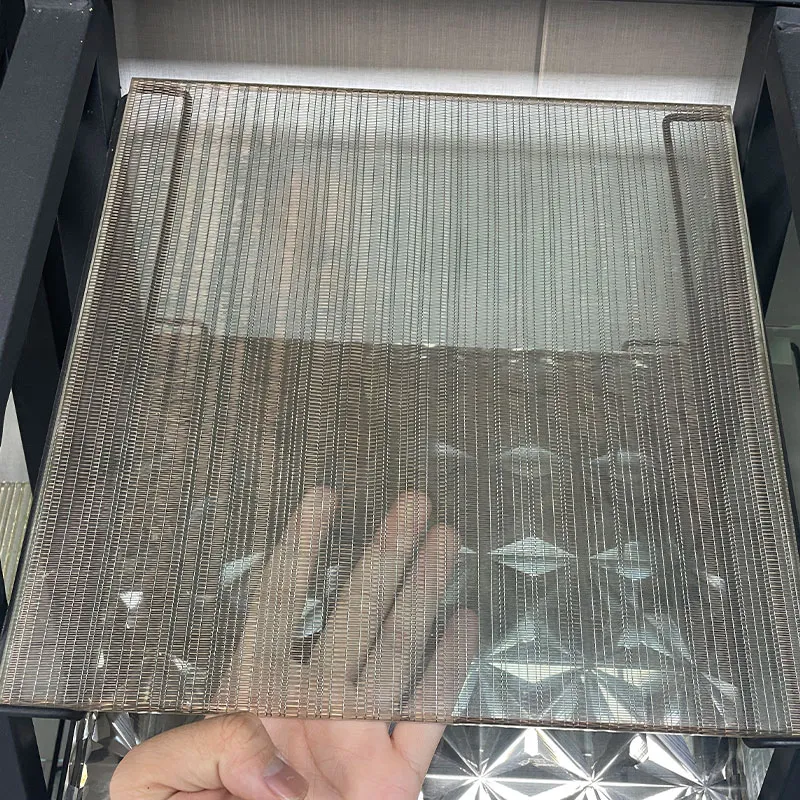

Интересно, что некоторые производители, включая ООО ?Гуандун Юлиан Энергосберегающие Строительные Материалы?, научились использовать эти особенности. Их огнестойкие стёкла как раз основаны на контролируемой кристаллизации — то, что обычно считается браком, здесь работает на функциональность.

Полевые испытания: где теория встречается с реальностью

Самое показательное — поведение специального оптического стекла в экстремальных условиях. Помню историю с оптикой для БПЛА — заказчик жаловался на искажения изображения при +50°C. Оказалось, проблема не в стекле, а в алюминиевой оправе, которая расширялась сильнее, создавая напряжения. Пришлось разрабатывать композитный держатель.

Другой случай — стекла для подводных аппаратов. Здесь главным врагом оказалась не вода, а микроорганизмы, которые буквально проедали просветляющее покрытие. Решение нашли неожиданное — позаимствовали технологию у производителей пуленепробиваемых стёкол, где многослойная структура обеспечивает дополнительную защиту.

Кстати, о пуленепробиваемых стёклах — специалисты https://www.ulianglass.ru как-то рассказывали, как адаптировали свою технологию для оптических приборов. Получился интересный гибрид — прозрачность как у оптического стекла, но с защитными свойствами. Такие решения особенно востребованы в специальной технике.

Экономика качества: почему дешёвое оптическое стекло не бывает хорошим

Часто сталкиваюсь с попытками сэкономить на специальном оптическом стекле — мол, ?возьмём попроще, разница невелика?. Но когда считаешь потери от брака, простоя оборудования и переделок, ?экономия? оборачивается миллионными убытками. Особенно это касается высокоточных измерительных систем — здесь погрешность в 0.01% по показателю преломления может сделать всю систему бесполезной.

Себестоимость качественного стекла складывается из десятков факторов — от очистки сырья до финишного контроля. Например, у ООО ?Гуандун Юлиан? почти 30% стоимости заложено именно в контрольные операции — но это то, что гарантирует стабильность параметров от партии к партии.

Сейчас, глядя на их продукцию — энергосберегающие стёкла LOW-E, многослойные конструкции — понимаешь, что опыт в стекольной отрасли действительно нельзя заменить технологиями. Знания, накопленные за почти 30 лет работы, позволяют им создавать материалы, которые другие производители считают ?невозможными? в массовом производстве.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Огнестойкое стекло ссылка 2

Огнестойкое стекло ссылка 2 -

Многослойное ламинированное стекло

Многослойное ламинированное стекло -

Декоративный стеклопакет

Декоративный стеклопакет -

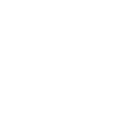

Гнутое стекло

Гнутое стекло -

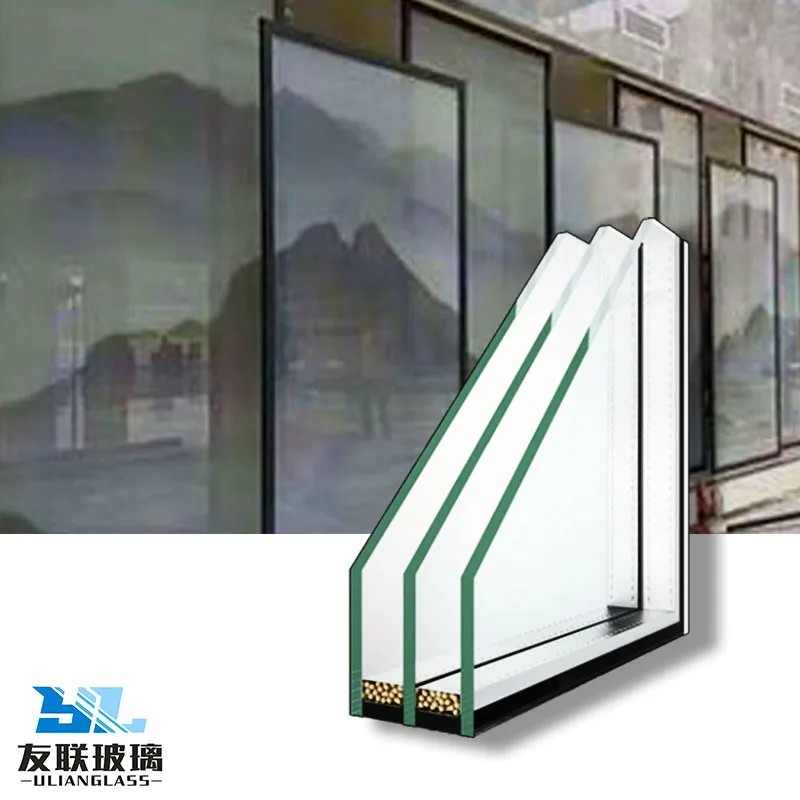

D-1 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-1 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора -

Пуленепробиваемое стекло 1

Пуленепробиваемое стекло 1 -

Художественное стекло 5

Художественное стекло 5 -

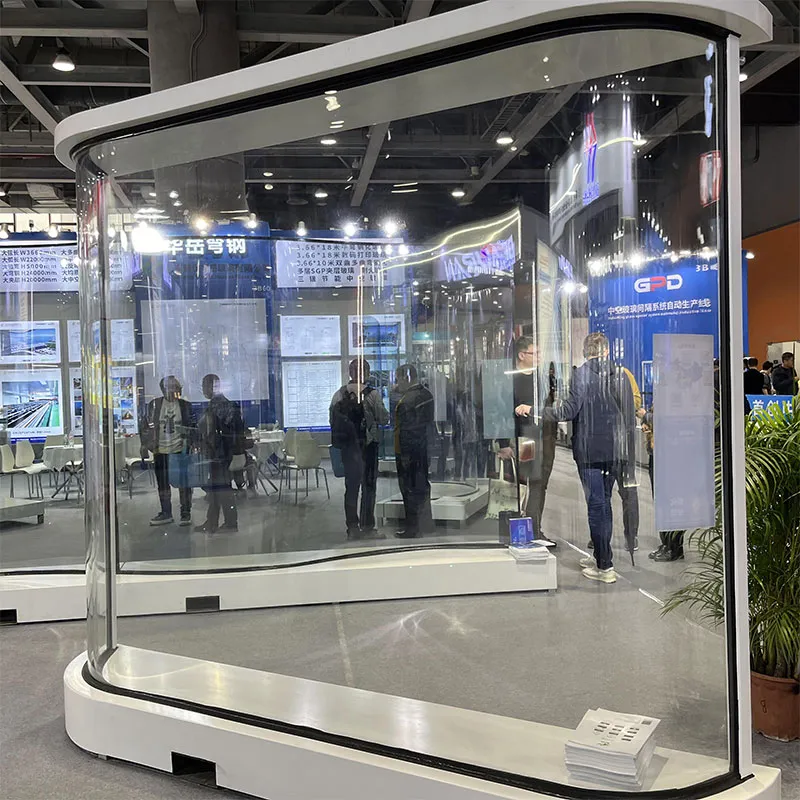

Многослойный стеклопакет

Многослойный стеклопакет -

Художественное стекло 11

Художественное стекло 11 -

Огнестойкое стекло ссылка 3

Огнестойкое стекло ссылка 3 -

Художественное стекло 10

Художественное стекло 10 -

Стекло Low-E

Стекло Low-E

Связанный поиск

Связанный поиск- Китай многослойное безопасное стекло производитель

- Плиты огнестойкого стекла

- Китай стекло для домашнего интерьера производители

- Закаленное стекло 12 мм

- Закаленное термостойкое стекло

- Китай художественное стекло купить основный покупатель

- Китай закаленное многослойное стекло для ограждений основный покупатель

- Матовое стекло купить для душа

- Китай гнутое изолирующее стекло производитель

- Китай огнестойкое стекло классов e, ew, ei производители