Умное стекло с переменным профилем

Если честно, когда лет пять назад мне впервые заказали партию умного стекла с переменным профилем, я думал что это очередной маркетинговый конструкт. Сейчас же вижу — технология действительно работает, но только если собрать пазл из правильных материалов, точных расчетов и, что важнее, адекватного монтажа. Сейчас объясню на пальцах, почему 80% жалоб на 'нестабильное затемнение' связаны не с самим стеклом, а с тем, что его запихивают в неподготовленные профильные системы.

Физика процесса против строительных мифов

Вот смотрите — классическое электрохромное стекло меняет прозрачность равномерно по всей поверхности. А в умном стекле с переменным профилем мы имеем зональное управление. То есть можно сделать полосу у потолка матовой, а на уровне глаз оставить прозрачной. Но для этого нужны не просто прозрачные электроды, а секционированные проводящие слои. И вот здесь начинаются первые подводные камни.

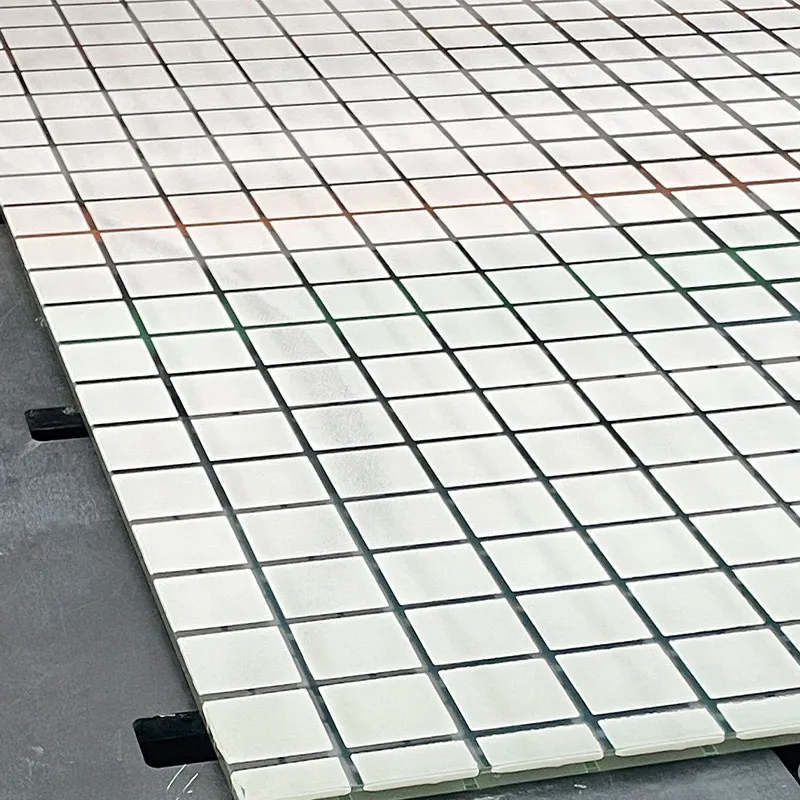

Например, в прошлом году мы ставили эксперимент с фасадными конструкциями для ООО 'Гуандун Юлиан Энергосберегающие Строительные Материалы' — те самые, чье многослойное стекло обычно идет на пуленепробиваемые конструкции. Так вот, при попытке интегрировать зональное управление в стеклопакет толщиной 42 мм столкнулись с парадоксом — в крайних зонах затемнение шло с запозданием на 3-4 секунды. Оказалось, дело в неравномерном прогреве межстекольного пространства.

Кстати, их техотдел тогда предложил любопытное решение — использовать комбинированный подогрев по краям зон. Не идеально, но сработало. Такие нюансы в каталогах не пишут, только когда руками попробуешь.

Проблемы интеграции в реальные объекты

Самый болезненный кейс был с медицинским центром в Краснодаре. Заказчик требовал сделать перегородки между кабинетами с переменным профилем прозрачности — сверху матовые, снизу прозрачные. По проекту все выглядело идеально, но при монтаже вылезла классическая ошибка — монтажники забыли про тепловые зазоры для кабелей управления.

Через месяц эксплуатации в нижней зоне пошли 'молнии' — микротрещины вдоль проводящих дорожек. Пришлось демонтировать три блока и делать новые, уже с учетом температурного расширения. Кстати, сейчас на сайте https://www.ulianglass.ru появились типовые схемы для таких случаев — видимо, не только мы с этим столкнулись.

Еще момент — многие недооценивают требования к напряжению стабилизации. Если для обычного smart glass допустимы колебания ±10%, то для зонального управления уже ±3%. Иначе получается эффект 'грязных пятен' на стыке секций.

Особенности производства и контроля качества

При посещении производства того же 'Гуандун Юлиан' обратил внимание на любопытный тест — готовые панели умного стекла с переменным профилем проверяют не только на равномерность затемнения, но и на скорость переключения между зонами. Разница более 0.8 секунды — брак. Объясняют это тем, что человеческий глаз замечает рассогласование более 1 секунды.

Технологи глубокой обработки стекла там действительно сильные — видел как они комбинируют зональное управление с ламинацией для пуленепробиваемых конструкций. Получается интересный гибрид — пулестойкость класса 4 плюс возможность локального затемнения. Хотя для массового рынка это пока избыточно.

Важный нюанс — калибровка оборудования занимает до 40% времени производства. Если видите предложения 'сделаем за 3 дня' — бегите. Там либо упрощенная схема управления, либо будут проблемы с синхронизацией зон.

Энергоэффективность против практичности

Здесь интересный парадокс — теоретически умное стекло с переменным профилем должно экономить до 30% на кондиционировании. Но на практике получается либо меньше, либо вообще минус. Все упирается в архитектурные решения. Например, если зона затемнения закрывает радиаторы отопления — получаем обратный эффект.

В наших расчетах для бизнес-центра в Москве вышло, что окупаемость дополнительных затрат наступает только через 7 лет. И то при условии правильной эксплуатации. Большинство заказчиков этого не понимают, ожидая волшебной энергоэффективности 'из коробки'.

Кстати, LOW-E покрытие от того же производителя хорошо сочетается с технологией переменного профиля — как раз за счет того, что можно динамически управлять теплопритоками. Но нужно очень точно рассчитывать расположение зон относительно сторон света.

Перспективы и тупиковые ветви развития

Сейчас многие пытаются добавить в такие системы ИИ-управление. На мой взгляд — преждевременно. Видел установку где камеры отслеживали движение людей и автоматически меняли прозрачность зон. Результат — постоянные ложные срабатывания от теней и птиц за окном. Пользователи в итоге отключили 'умные' функции и перешли на ручное управление.

Более перспективным кажется направление гибридных решений — например, сочетание переменного профиля с фотохромными свойствами. Но здесь сложности с согласованием времени реакции разных технологий.

Из реально рабочих новшеств — система мониторинга состояния проводящих слоев, которую начали внедрять в премиум-сегменте. Позволяет предсказывать выход из строя отдельных зон за 2-3 месяца. Для объектов с повышенными требованиями к надежности — неоценимая функция.

Выводы для практиков

Если резюмировать — технология умного стекла с переменным профилем перешла из категории 'экзотики' в 'премиум-стандарт'. Но требует совершенно другого подхода к проектированию. Нельзя просто взять и заменить обычное стекло на умное — нужен пересчет всей светотехнической и климатической концепции помещения.

Из производителей кто действительно понимает специфику — те же 'Гуандун Юлиан' со своим опытом в многослойных конструкциях. Их подход с разделением производственных линий для массовых и кастомных решений оказался правильным.

Главный совет — начинайте с пилотных зон площадью не более 10-15 м2. Так и ошибки проектирования вылезут на раннем этапе, и заказчик поймет реальные возможности технологии. Мы сами через это прошли — сейчас уже можем предсказать 90% потенциальных проблем на стадии эскиза.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Художественное стекло 3

Художественное стекло 3 -

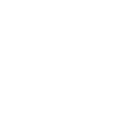

Огнестойкое стекло ссылка 4

Огнестойкое стекло ссылка 4 -

Многослойное ламинированное стекло

Многослойное ламинированное стекло -

Стеклопакет

Стеклопакет -

Художественное стекло 2

Художественное стекло 2 -

D-6 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-6 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора -

Огнестойкое стекло ссылка 1

Огнестойкое стекло ссылка 1 -

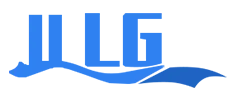

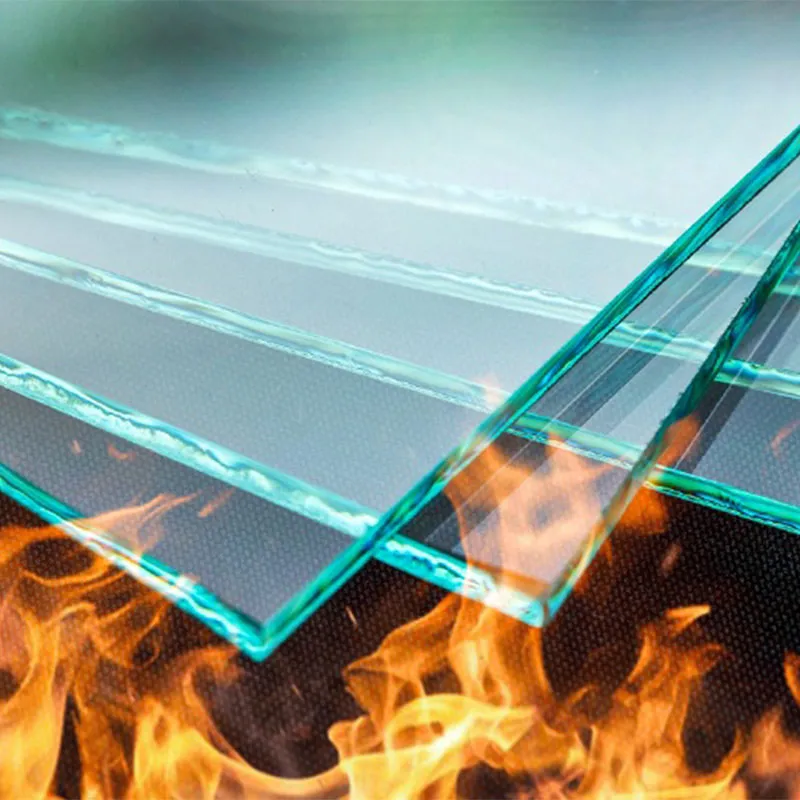

Цельное гнутое стекло

Цельное гнутое стекло -

D-4 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-4 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора -

Огнестойкое стекло ссылка 2

Огнестойкое стекло ссылка 2 -

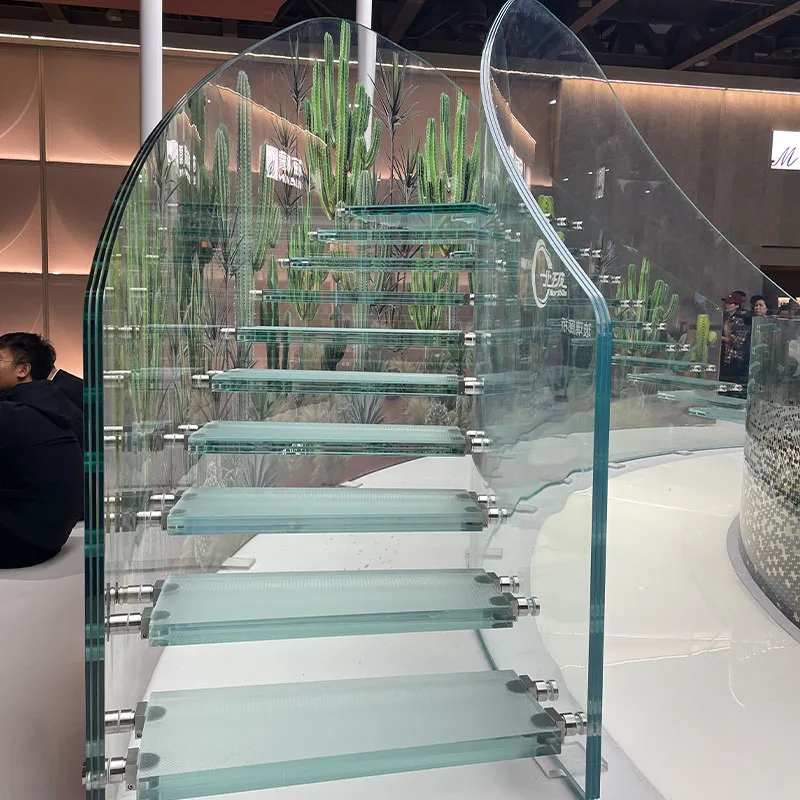

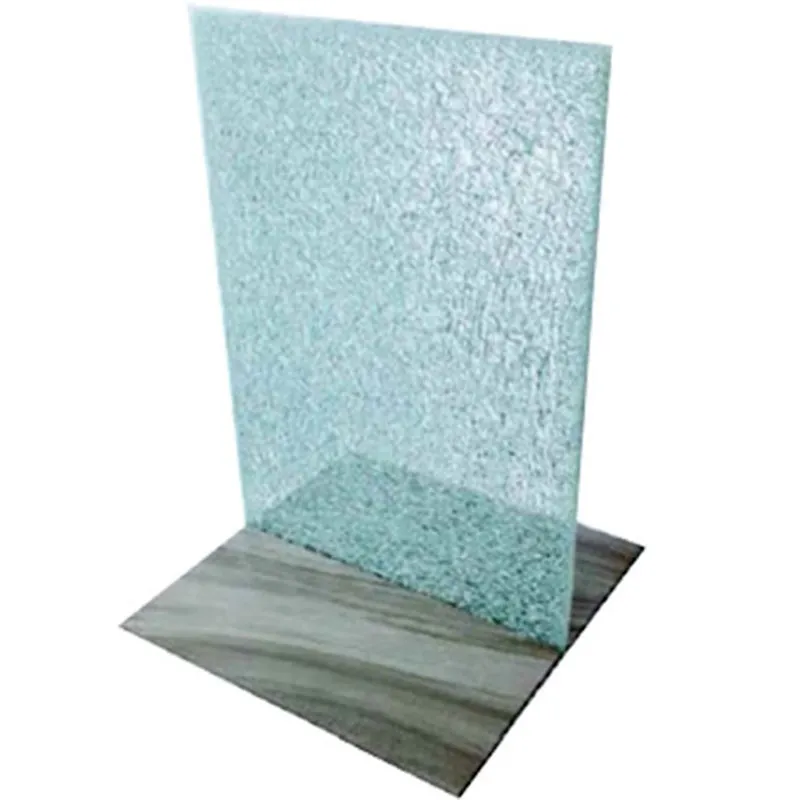

Многослойное стекло

Многослойное стекло -

Индивидуальный стеклопакет

Индивидуальный стеклопакет

Связанный поиск

Связанный поиск- Стекло оконное 4 мм на бору купить

- Профиль для стекла 12 мм

- Китай продажа с завода закаленного многослойного стекла производители

- Китай фото художественного стекла основный покупатель

- Китай строительное изолирующее стекло с дополнительной рамкой основный покупатель

- Стекло оконное купить воронеж

- Купить тонированное гнутое стекло в кирове

- Закаленное стекло см 4

- Производство натрий жидкого стекла

- Цветное стекло в ванной