Художественное стекло ссср

Когда говорят про художественное стекло СССР, часто представляют что-то монументальное вроде люстр для ДК или витражей в метро. Но на деле это в первую очередь тонкая работа с оптическими свойствами материала, где каждый образец — это диалог между технологическими возможностями эпохи и эстетическими поисками. Многие коллекционеры до сих пор не различают, скажем, гусевский хрусталь и ленинградское стекло, хотя разница в составе шихты и методе выработки кардинальна.

Технологические парадоксы советского периода

Вопреки расхожему мнению, советское художественное стекло не было застывшим в 70-х годах. Технологи постоянно экспериментировали с газовыми режимами печей — помню, как на Дятьковском заводе пытались воспроизвести знаменитый 'золотой рубин', но из-за примесей в окиси олова получался грязновато-коричневый оттенок. Такие неудачи часто шли в брак, но иногда рождали уникальные текстуры.

Стеклодувы тех лет работали с тремя основными типами масс: свинцовый хрусталь (чаще для гравировки), бариевый (для прессованных изделий) и обычное известково-натриевое стекло. Последнее как раз использовалось для массовых серий, но при умелом окрашивании давало те самые насыщенные цвета, которые сейчас ассоциируются с советским модернизмом. Кстати, современные производители вроде ООО Гуандун Юлиан Энергосберегающие Строительные Материалы технически могут повторить те составы, но экономически нецелесообразно — энергозатраты совершенно другие.

Любопытный момент: в 80-х годах начали активно применять глушение фторидами для создания опаловых эффектов. Но из-за нестабильности химикатов часто получались изделия с 'запылённой' поверхностью — такой брак сейчас иногда выдают за особый декоративный приём. На самом деле это просто недоведённая до ума технология.

Практические сложности атрибуции

Когда ко мне приносят вазу с клеймом ЛЗХС, первое, что проверяю — не совмещён ли штамп с гравировкой. В 90-х годах было много подделок, когда на чешское стекло наносили советские маркировки. Хотя если говорить о художественном стекле СССР позднего периода, там иногда сложнее — некоторые заводы ставили клеймо только на упаковку, а само изделие оставалось немаркированным.

Работая с частными коллекциями, заметил интересную закономерность: стекло из Прибалтики (скажем, Рижский завод) чаще имеет чёткие грани и холодные оттенки, тогда как украинские производства (Львовский завод) тяготели к более тёплой палитре. Это связано не столько с художественными школами, сколько с месторождениями песка — в Донбассе он давал лёгкую желтизну, которую мастера научились обыгрывать.

Современные эксперты иногда переоценивают влияние идеологии на ассортимент. Да, были заказы к юбилеям и съездам, но основой производства оставались бытовые предметы — те же графины для воды или пепельницы. Их дизайн часто рождался из технологических ограничений, а не идеологических установок.

Современные параллели и технологическое наследие

Сегодняшние производители, включая ООО Гуандун Юлиан Энергосберегающие Строительные Материалы с их профильным сайтом, используют принципиально иные подходы к обработке. Если в советское время глубокая обработка стекла требовала ручной работы шлифовщиков, то сейчас это делается на автоматизированных линиях. Но интересно, что некоторые приёмы декорирования (например, алмазная грань) технически не сильно изменились.

При этом советские наработки в области окрашивания стекла металлическими оксидами до сих пор изучаются — помню, как на одном из современных производств пытались воссоздать знаменитый 'кобальт Гусь-Хрустального', но не учли особенностей плавки в тигельных печах. Получился слишком яркий, 'синтетический' оттенок. Такие нюансы обычно не описываются в технологических картах, они передавались от мастера к мастеру.

Любопытно, что некоторые методы обработки, разработанные для художественного стекла СССР, нашли применение в современных строительных материалах. Тот же принцип многослойности, использовавшийся в декоративных панно, теперь применяется в производстве стекла триплекс — как раз того, что выпускает упомянутая компания в ассортименте пуленепробиваемых изделий.

Экономика коллекционирования и рыночные заблуждения

Собиратели часто переплачивают за изделия с сложным декором, хотя технологически более ценны камерные работы с тонкой цветовой нюансировкой. Особенно это касается авторских работ 1970-х — скажем, эксперименты Бориса Смирнова с многослойным стеклом сейчас оцениваются в разы выше парадных ваз, хотя последние требовали больше трудозатрат.

На аукционах периодически всплывают предметы, которые ошибочно приписывают известным художникам. Недавно видел пресс-папье с характерным для В. Мухановой декором, но анализ показал, что это поздняя реплика — не хватает фирменного приёма с градацией цвета у основания. Такие детали знают только те, кто держал в руках оригиналы.

Интересный тренд последних лет — спрос на советское стекло от архитекторов и дизайнеров интерьеров. Они ценят не столько художественную ценность, сколько способность этих предметов создавать особый световой сценарий в помещении. И здесь как раз проявляется преемственность — современные энергосберегающие стёкла с покрытием LOW-E от того же ООО Гуандун Юлиан решают схожие задачи, но на принципиально ином технологическом уровне.

Производственные уроки и актуальные аналогии

Изучая технологические карты советских заводов, поражаешься, как в условиях дефицита материалов достигали стабильного качества. Скажем, при отсутствии импортных полировальных паст использовали мелкодисперсный кварцевый песок с добавлением окиси церия — метод трудоёмкий, но дававший превосходный результат. Сейчас такие подходы кажутся архаичными, но они демонстрируют глубокое понимание природы материала.

При этом многие приёмы оказались тупиковыми. Те же эксперименты с урановым стеклом — да, получался красивый зеленоватый свечение, но о безопасности тогда не задумывались. Сейчас подобные задачи решаются на уровне подбора сырья, как в случае с энергосберегающими стёклами, где экологичность — один из ключевых параметров.

Если говорить о преемственности, то современные производители стекла, включая компанию из Guangdong, фактически продолжают традицию комплексного подхода к материалу. Почти 30-летний опыт в стекольной отрасли позволяет им сочетать художественные возможности стекла с утилитарными функциями — примерно как это делали советские технологи, просто на другом витке развития.

В конечном счёте, ценность художественного стекла СССР не в ностальгии, а в демонстрации того, как в жёстких технологических рамках рождались выразительные решения. И современные специалисты, работающие с глубинными свойствами материала, во многом решают схожие задачи — просто другими средствами.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

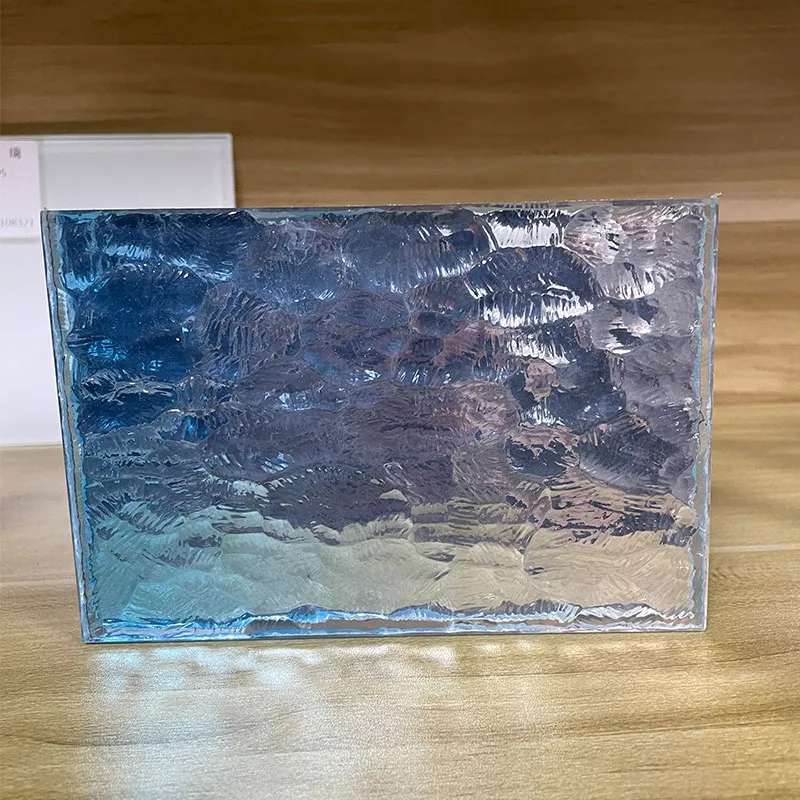

Художественное стекло 9

Художественное стекло 9 -

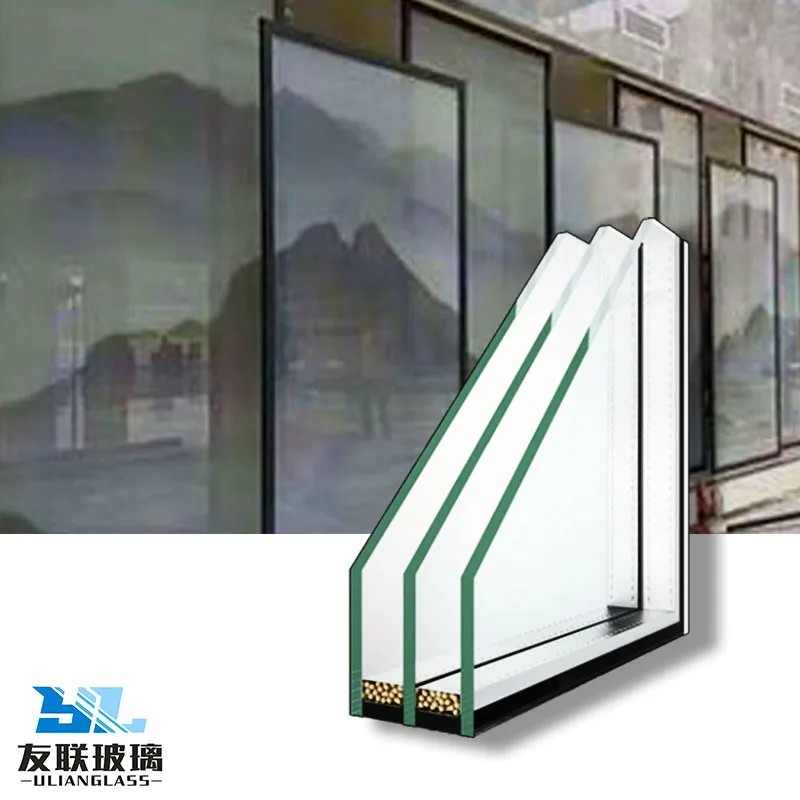

Многослойный стеклопакет

Многослойный стеклопакет -

Полое Цветное Глазурованное

Полое Цветное Глазурованное -

Художественное стекло 10

Художественное стекло 10 -

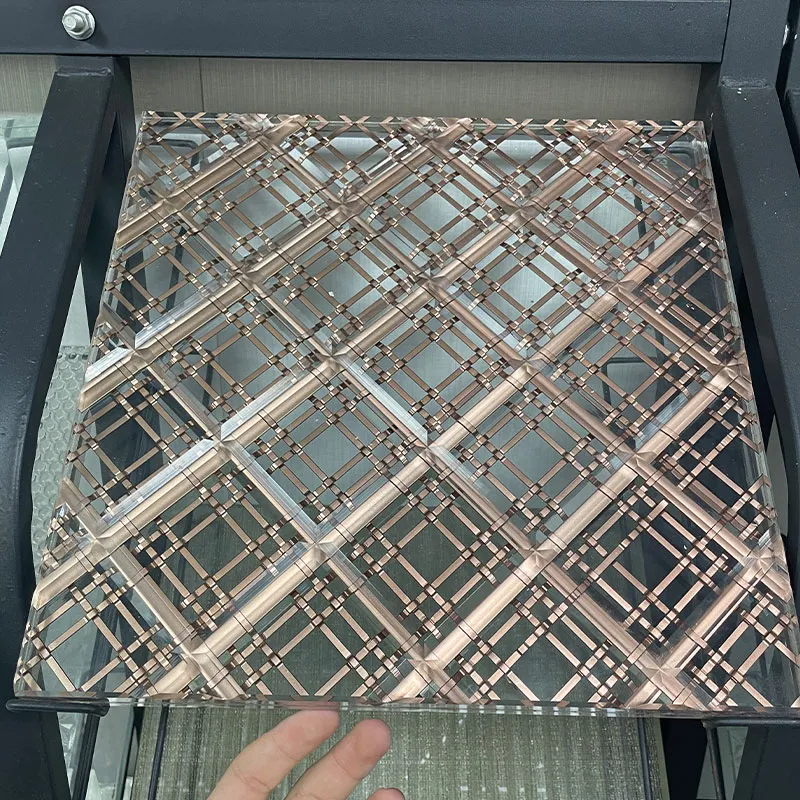

D-2 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-2 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора -

Художественное стекло 2

Художественное стекло 2 -

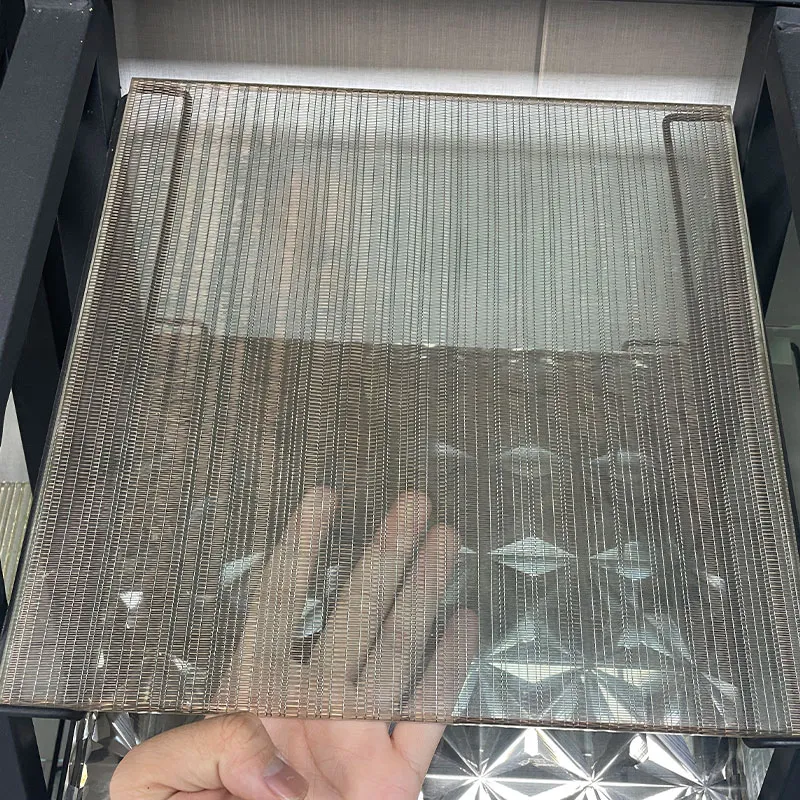

D-8 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-8 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора -

Цветное Глазурованное Стекло

Цветное Глазурованное Стекло -

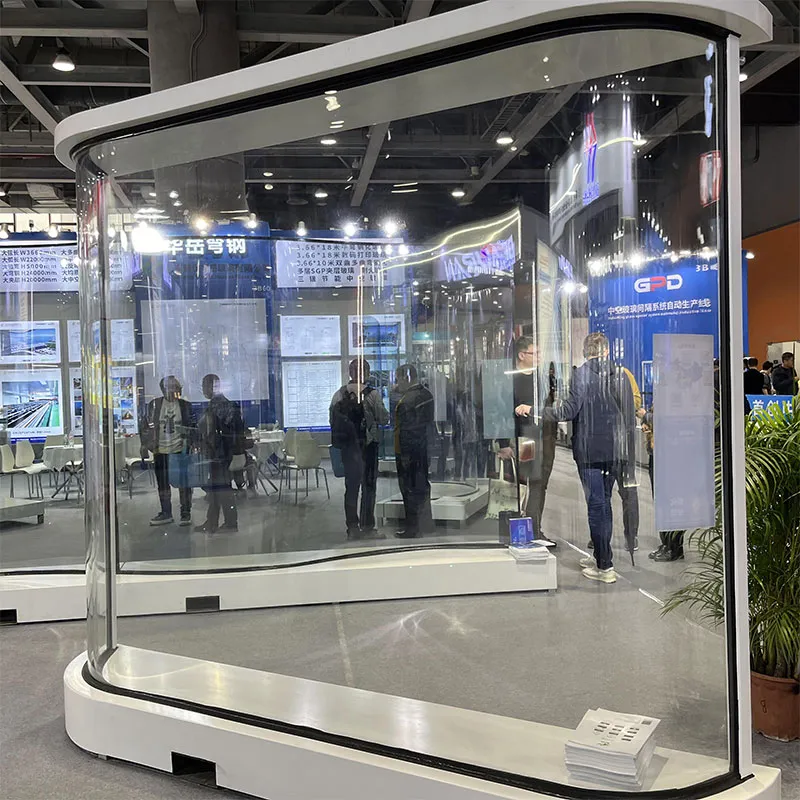

Гнутое стекло

Гнутое стекло -

Стекло Low-E

Стекло Low-E -

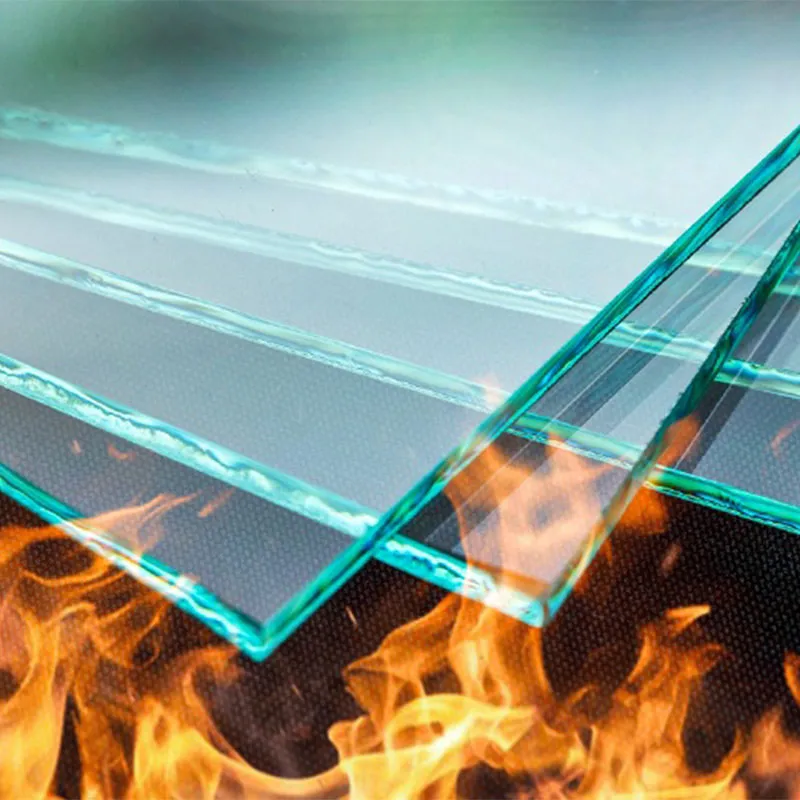

Огнестойкое стекло ссылка 1

Огнестойкое стекло ссылка 1 -

Художественное стекло 3

Художественное стекло 3

Связанный поиск

Связанный поиск- Сколько стоит витраж

- Китай художественное стекло ссср производитель

- Китай стекло форд блю производитель

- Витраж 18

- Закаленное стекло для газовой плиты

- Китай прозрачное закаленное стекло 10 мм 12 мм производитель

- Стекло ребристое производство

- Заказать гнутое стекло

- Китай профессиональный стекольный завод производитель

- Китай пуленепробиваемое стекло с пвб-слоем и теплоизоляцией основный покупатель