Цветное стекло времен ссср

Когда говорят про советское цветное стекло, часто представляют яркие витражи или посуду — но это лишь верхушка айсберга. На деле там была целая технологическая эпопея с экспериментами, браком и гениальными находками, которые сегодня почти не повторить.

Технологические корни и типичные заблуждения

Многие уверены, что цвет в советском стекле добивались только за счет оксидов металлов — мол, медь для красного, кобальт для синего. Но в реальности на заводах вроде Лисичанска или Гусевского комбината часто шли на хитрости: добавляли цветное стекло бой от бракованных партий, переплавляли его с новым сырьём, и из-за этого оттенки получались ?глухими?. Иногда даже использовали красители для керамики, что приводило к выцветанию через годы.

Запомнился случай на одном из уральских заводов в конце 80-х: пытались сделать изумрудный оттенок, но не учли, что местный песок давал желтоватый подтон. В итоге партия вышла с грязно-зелёным отливом — такой материал потом пускали на второсортные светильники или дешёвые разделочные доски. Именно такие неудачи показывают, почему советское стекло часто было неравномерным по тону.

Сейчас некоторые пытаются воспроизвести эти технологии, но без понимания состава шихты и температурных режимов тех лет получается слишком ?чисто? — теряется та самая глубина цвета. Вот где пригодился бы опыт современных производителей, например ООО Гуандун Юлиан Энергосберегающие Строительные Материалы — их подход к многослойным стеклам с точным дозированием примесей мог бы дать интересные гибридные решения.

Архитектурное применение и проблемы долговечности

В хрущёвках и брежневках цветное стекло часто использовали в межэтажных витражах или фасадных вставках. Но мало кто учитывал, что щелочная среда бетона со временем разъедала поверхность — стекло мутнело, а пигменты выгорали. Особенно страдали синие оттенки на основе кобальта: они серели уже через 10–15 лет.

Однажды разбирали демонтированный витраж из дома культуры в Казани — там жёлтое стекло местами стало почти прозрачным из-за сернистых соединений в воздухе. При этом красные участки, сделанные с золотом, сохранились идеально. Вот такой парадокс: дорогие добавки себя оправдывали, но для массового строительства их не применяли.

Сегодня для реставрации таких объектов важно подбирать стёкла с аналогичной светопропускаемостью — тут как раз полезны каталоги производителей вроде ulianglass.ru, где есть данные по коэффициентам поглощения света. Хотя, честно говоря, их энергосберегающие LOW-E стёкла — это уже другая эпоха, там цвет достигается напылением, а не объёмным окрашиванием.

Особенности производства и сырьевые ограничения

Главная головная боль технологов СССР — нестабильность сырья. Поставки содиума из Донецка часто содержали примеси, которые давали нежелательный желтоватый оттенок в бесцветной основе. Для цветных стёкол это иногда шло в плюс — например, при создании янтарных тонов для светофильтров.

Помню, как на экспериментальном цехе в Гусь-Хрустальном пробовали делать рубиновое стекло с селеном — но из-за скачков температуры в печах часть заготовок покрывалась микротрещинами. Такие бракованные листы потом резали на мелкие декоративные элементы для мебели или часов. Кстати, сегодня подобные задачи по резке сложных материалов отлично решаются на оборудовании, которое предлагает ООО Гуандун Юлиан в разделе ?глубокая обработка стекла?.

Любопытно, что некоторые удачные находки советских технологов до сих пор не раскрыты — например, рецептура тёмно-фиолетового стекла для обсерваторий, поглощавшего ультрафиолет. Современные аналоги, как огнестойкие стёкла у китайских коллег, решают другие задачи, но тот самый ?советский фиолетовый? с его свинцовой основой сегодня бы не прошёл экологические нормы.

Колористика и визуальный анализ

Если внимательно изучать образцы 70-х годов, заметно, что палитра делилась на ?официальную? (яркие чистые тона для представительских объектов) и ?бытовую? (приглушённые цвета для массового строительства). Зелёные оттенки для больниц часто делали с добавкой оксида хрома — такой цвет психологически успокаивал, но был дорог из-за дефицита сырья.

В музее архитектуры хранится любопытный экспонат — синее стекло из павильона ВДНХ, которое со временем покрылось иризацией. Это не брак, а результат реакции с сероводородом — подобные метаморфозы сегодня специально воссоздают для декоративных проектов. Кстати, на сайте ulianglass.ru в описании многослойных стёкол упоминается устойчивость к химическим воздействиям — советским технологам такой показатель и не снился.

Особняком стоят коричневые тона для затемнения — их делали с марганцем, но при перегреве стекло становилось чёрным. Такие казусы часто встречались в остеклении заводских цехов, где требования к эстетике были минимальны. Сейчас подобные задачи решают с помощью напыления, как в LOW-E стеклопакетах, но визуально это совсем другая история.

Современные параллели и реставрационные вызовы

При реконструкции советских зданий главная проблема — подобрать аутентичный материал. Современное цветное стекло слишком однородное, а старое уже не выпускают. Иногда спасают запасы с закрытых заводов, но их химический состав часто нестабилен.

Мы как-то пробовали заказать имитацию советского голубого стекла для ремонта кинотеатра ?Москва? — на производстве ООО Гуандун Юлиан Энергосберегающие Строительные Материалы смогли подобрать близкий оттенок, но пришлось искусственно создавать лёгкую неравномерность, добавив мелкие пузырьки. Получилось убедительно, хотя специалист заметит разницу.

Интересно, что некоторые приёмы советских стекольщиков неожиданно востребованы сегодня — например, технология матового травления для межкомнатных перегородок. Правда, сейчас её делают на современном оборудовании, как в услугах глубокой обработки от Юлиан, но принцип тот же. Жаль, что архивные документации по многим процессам утеряны — возможно, там были находки, полезные даже для современных энергосберегающих решений.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Индивидуальное Оранжевое Стекло по Заказу Клиента

Индивидуальное Оранжевое Стекло по Заказу Клиента -

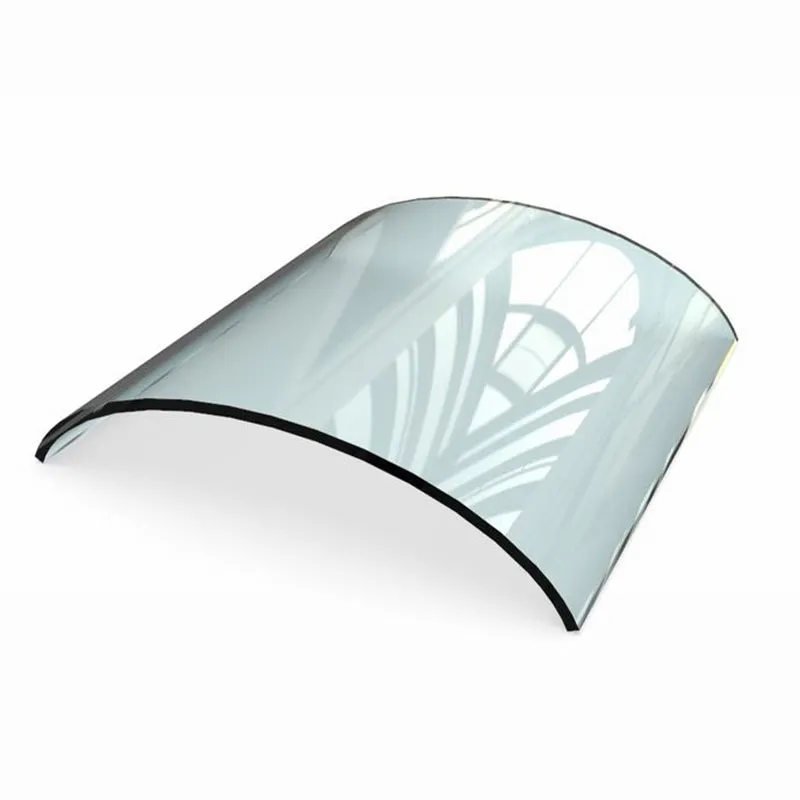

Многослойное ламинированное стекло

Многослойное ламинированное стекло -

Индивидуальное Морское Синее Стекло

Индивидуальное Морское Синее Стекло -

Художественное стекло 11

Художественное стекло 11 -

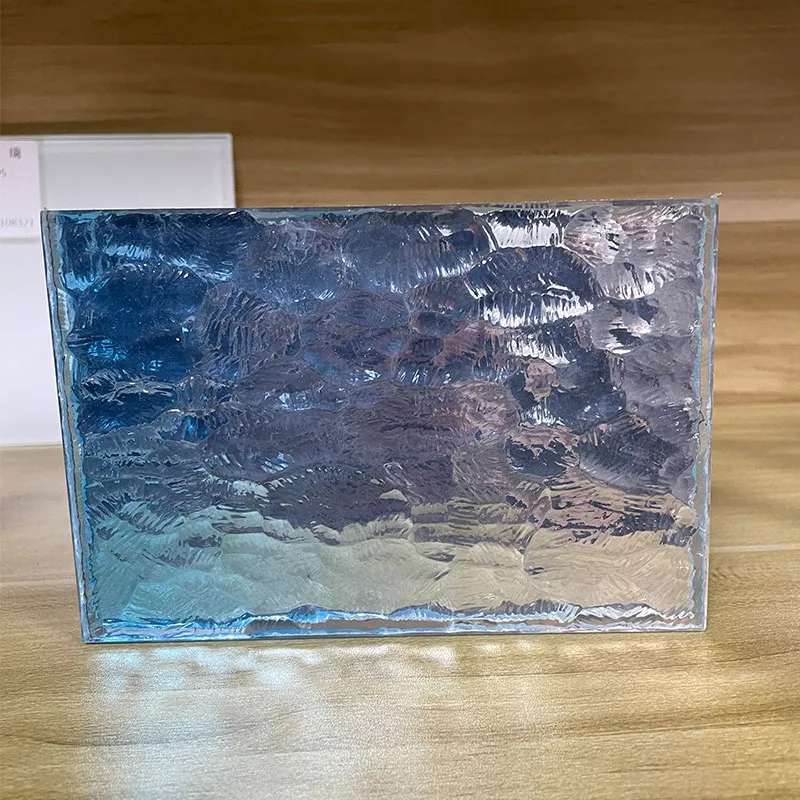

D-3 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-3 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора -

Стекло для ванной комнаты

Стекло для ванной комнаты -

Стеклопакет

Стеклопакет -

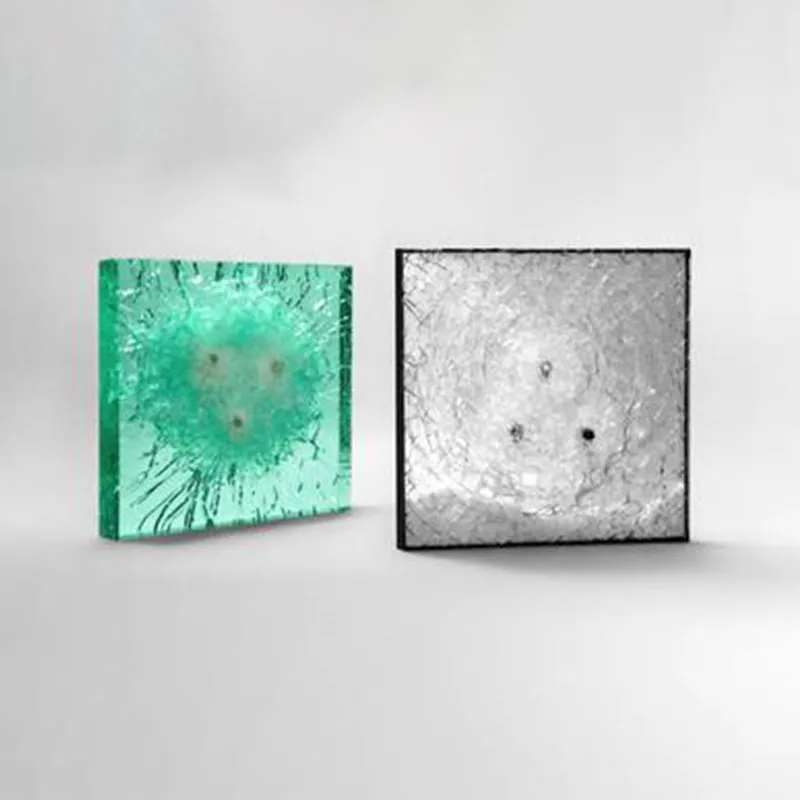

Пуленепробиваемое стекло 2

Пуленепробиваемое стекло 2 -

Градиентное Ламинирование

Градиентное Ламинирование -

Декоративный стеклопакет

Декоративный стеклопакет -

D-8 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-8 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора -

D-7 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

D-7 Индивидуальное художественное текстурированное стекло для домашнего декора

Связанный поиск

Связанный поиск- Парижские витражи

- Армированное узорчатое стекло

- Черное стекло 12 мм

- Термостойкое стекло цена

- Заказать гнутое стекло

- Закаленное стекло санкт петербург

- Китай стеклянная стена фасада дома производитель

- Китай многослойное стекло производитель

- Узорчатое стекло

- Китай художественная обработка стекла и зеркал производитель